中央美院對中國油畫的百年探索

——中央美院對中國油畫的百年探索

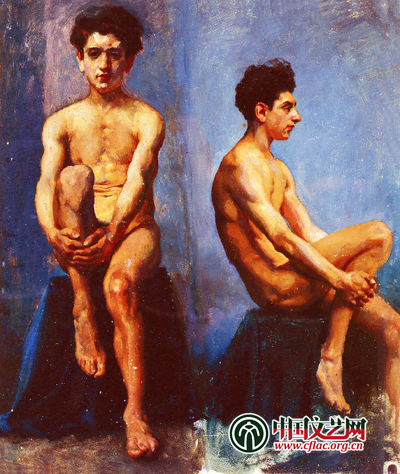

男人體正側面速寫(布面油彩) 徐悲鴻

收獲歌(布面油彩) 袁運生

從1918年國立北京美術學校創辦算起,中央美院即將走過百年。在這篳路藍縷、薪火相傳的百年中,中央美院培養了大批美術人才,創作出大量20世紀中國美術史上的名作與經典,9月10日至10月11日,廣大市民、游客可以在感受太廟巍峨雄麗的同時一睹中央美院美術館百年館藏油畫作品的真容了。

由中央美術學院與北京市總工會聯合推出的太廟藝術館大型首展——“歷史的溫度:中央美術學院與中國具象繪畫”共匯集油畫作品200余件,梳理了中國油畫由學習西方向本土化發展的進程中的基本脈絡,盡管未能涵蓋全部中國油畫經典作品,但堪稱中央美院油畫家群體規模最大、跨越年代最久的集結展覽。中央美院院長范迪安,將在具象形態的油畫創作上碩果累累、影響深遠的中央美院油畫家群體稱為中國油畫界的勁旅,試想觀眾漫步在紅墻古松中,走進金絲楠木梁棟飾金的太廟享殿,欣賞西方油畫語言與中國油畫勁旅審美的交織融合,將會別有一番觀展體會。

本次展覽分為“新學啟蒙(1900—1949)”“國家敘事(1949—1976)”“本體精研(1977—1999)”“當代關切(2000—2014)”和“中央美術學院藏外國具象油畫原作及研摹作品”5個篇章,范迪安表示,本次展覽是對中央美術學院油畫的一次巡禮,也是朝向中國油畫未來之路的新起點,既從歷史的角度呈現出中央美術學院油畫創作的進程,也表現出優秀油畫作品的思想深度、藝術高度與文化溫度,同時展示具象油畫在中國的文化價值和社會意義。

展覽第一篇章“新學啟蒙(1900—1949)”以清末民初油畫肖像畫為起始,展出了中央美院收藏的20世紀前半葉的一些重要作品,每幅作品都是歷經百年流轉、為今天的中國寫實油畫奠定了堅實的基礎的精品佳作。

源自古埃及著色玻璃的清末玻璃畫——也就是畫在玻璃上的油彩畫,歲月已逝,但畫中美人依舊惟妙惟肖、恍如昨日,這門現已失傳的創作技法對20世紀初精致美女畫風的月份牌廣告畫影響深遠。上世紀初,李叔同留學日本時創作了一幅《半裸女像》,畫中一位安靜、媚美的裸體少女浴后舒適地躺著。葉圣陶曾說:“中國人對人體模特寫生,大概李叔同最早。”這幅畫又是李叔同人體寫生創作中的早期作品,很是值得品味。而徐悲鴻赴法留學期間創作的《男人體正側面速寫》《男人體》則是從正面、側面兩個不同角度對同一個模特進行的速寫與油畫寫生習作,速寫與油畫之間緊密聯系顯而易見,男人體造型嚴謹、結構精準,油畫用色冷暖對比,恰如其分地反映了徐悲鴻在法國所受的古典主義油畫教育以及其本人所推崇和力行的以“素描為基礎的西洋畫教育”的教學主張。常書鴻處在風格漸變時期創作的《女坐裸體像》則將裸女人體與中國式背景相結合,畫面光線柔和,顏色趨于調和,背景和道具采用中國傳統的花紋樣式,表現出他在歐洲古典主義學院風格的基礎上,對“中國油畫體式”的探索。

靜物、風景等樣式的寫生油畫作品也在“新學啟蒙”板塊中得到充分展示,但僅從在西方油畫史上占有重要地位的人體油畫這一線索中,我們不難發現,西方思潮對中國美術領域的影響,促使寫實主義繪畫在中國興起,讓透視、解剖、色彩成為中國近代美術教育中最普及的“西畫三學”;也不難看出,西方寫實繪畫與中國文化相遇后,早期中國油畫的演進軌跡。

新中國成立后的17年,中央美院的油畫創作以反映現實生活的寫實主義為主體,沿著中西融合的道路發展,繼續積極探索中國油畫的特色。在《毛澤東在延安文藝座談會上的講話》的指引下,在徐悲鴻、江豐等老一輩藝術家的推動下,中央美術學院以國家重大歷史題材為主體,構建新中國的歷史敘事和集體記憶。

為出場人物而幾易畫稿的《開國大典》是新中國成立后被人熟識的一幅油畫作品,原作由董希文創作,由靳尚誼復制的《開國大典》被懸掛在“國家敘事(1949—1976)”板塊展廳中的顯眼位置,引來不少觀眾圍觀。為紀念中國共產黨建黨40周年而創作的胡一川的油畫作品《前夜》,表現的是革命暴動前夕,革命者在一戶人家的狹小閣樓中秘密召開會議的場景,整個畫面色調十分濃暗,只有桌上的一盞燈火照亮了革命者的面龐,鮮紅的黨旗和臂章奪人目光,作品象征著中國共產黨在黑暗和壓迫中為百姓帶來希望。吳作人創作的《特等勞動英雄李永像》、侯一民創作的《地下工作者》、詹建俊創作的《起家》,這些作品不僅包括革命英雄主義形象的塑造,也有社會主義勞動建設,無不體現了以愛國為情懷、以人民為基礎的敘事,令觀眾切身體會到油畫在中國美術的諸種形態中被賦予的塑造民族精神的重要使命。

“本體精研(1977—1999)”板塊梳理了改革開放后中央美院油畫家群體在構建中國油畫獨特藝術語言上的不懈探索。20世紀80年代,有關西方油畫史上的新古典主義研究和現代油畫語言研究成為中央美院中青年油畫家關注的學術課題。靳尚誼的《青年女歌手》、楊飛云的《男人體》、龍力游的《刮風的日子》都是中央美院在這一時期向歐洲油畫傳統全面學習的思潮中涌現出的佳作。上世紀90年代后期,中央美院油畫家在創作中轉向更為日常化、生活化的圖像表達。韋啟美的《附中的走廊》、夏俊娜的《女孩系列》、申玲的《發廊系列》,所描繪的人物均為在以往的油畫創作中很少提及的普通人,他們不是英雄人物,不是勞動楷模,可能僅僅就是擦肩而過的路人甲,但是他們堅持了寫實性的藝術方法,運用了多樣化的表達方式,將當代觀念與寫實語言相結合,進一步貼近現實。

進入21世紀,中央美院的油畫教師、油畫教學世代交替。“當代關切(2000—2014)”板塊針對中央美院在新世紀的創新,既展出了老教授的創新之作,也展出了油畫系、版畫系、壁畫系等青年教師和學生的探索之作,還有歷年畢業生的優秀作品。張路江的《他日(今日的離別等待著他日相見)》、王華祥的《杜尚之后的混戰》、陳曦的《中國記憶——超級女生》、田海鵬的《狀態》、陸亮的《莊子寓言——屠龜》等作品引人注意,這些作品在取材和表現手法上更有主張,對當代中國的復雜現實和人的心理狀態做出了豐富表現,同時也保持了對當代社會的人文關懷。這正是中央美院百年來在各個重大歷史時期,從未改變的創作重心與追求,不僅關注人民群眾的集體表現,也從微觀角度關注他們日常生活中的喜怒哀樂、悲歡離合。

中央美院教授殷雙喜認為,展覽的5個章節反映了中央美院教師在不同歷史時期所關注的重點,貫穿其中的線索就是油畫在20世紀不斷地本土化、中國化和現代化的過程。它使觀眾超越單幅作品的個別印象,獲得對中國油畫的整體認識。歷史是需要重溫的,在重溫的過程中才能觸摸其溫度,通過后人的理解和解釋,獲得新生。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊