專訪濮存昕:在朗誦中 與打動心靈的時刻相逢

精致考究的鏡框式舞臺、凹凸有致的吸音棚壁,大大小小的室內音響……一個高度抽象化的錄音棚被唯美還原在《聽見美濮哥讀美文朗誦會》的舞臺之上。這場1月31日在保利劇院舉行的朗誦會是公益朗誦平臺“濮哥讀美文”全國首場線下演出。

輕柔浪漫的鋼琴聲甫一結束,特邀主持人白巖松便與演出發起人濮存昕一同走入聚光燈下。被白巖松問及做這臺演出的初衷,濮存昕表示,從古至今,美一直是人們的天然追求,少年時,正是諸多前輩大師的朗誦給予了自己美育的培養。“朗誦經典文學,讓我感受到了文學之美、聲音之美,我希望繼續做它的傳遞者,令熟悉者重溫這種美,令陌生者認識這種美。”

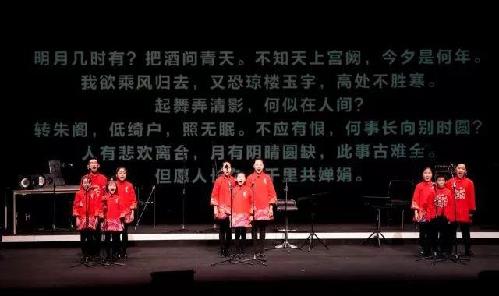

朗誦會上,濮存昕先后朗誦《魚兒三部曲》《琵琶行》,著名表演藝術家黃宏、凱麗、師悅玲、陶虹、吳京安也次第登臺。

朗誦會還通過微信平臺邀請到一大批熱愛朗誦藝術的普通觀眾,他們中既有6歲的孩子,也有年屆九旬的白發老者。演出當晚,經由此次演出主辦方天成語言藝術培訓中心培訓數周的17位朗誦愛好者帶來了成人組和孩童組的不同篇章。作為本次朗誦會的主辦方,北京悅朗天成教育咨詢有限公司一直助力朗誦愛好者通過系統訓練,登上專業藝術舞臺。據悉,今年暑期,聽見美主題朗誦會系列演出將輪番上演,讓更多的人聽見美,實現藝術夢想。

在《聽見美 濮哥讀美文朗誦會》演出的前一天,《環球時報》記者獨家探班彩排現場,并對著名演員濮存昕進行了專訪。

濮存昕接受環球時報專訪

環球時報: 對于美文, 為什么除了閱讀還需要朗誦?

濮存昕:詩歌、散文、雜文等能閱讀能聽也能意會,最終都是在心靈、精神里獲得信息,我們傳統文化中特別重視的一個環節在當今是缺失的,就是誦讀部分。誦讀能加深記憶,張口就來,它對表達能力、思想的觸類旁通、引經據典是有幫助的。用語言說出來,會幫助大家加深對文學的理解,比光看白紙黑字要好。二者不可偏廢,這是一種能力的增長。所以今天我們號召同學們在課堂上努力舉手發言,在班里成為有影響力、有說服力的領袖、演說家,提高自由表達能力。辯論會、演講會在大學應該興起了。

上世紀60年代初,我的父親是北京星期朗誦會的發起人、小組長,副組長是著名演員王新剛。我小時候就在中山音樂堂看他們演出,下午兩點開始。朗誦題材五花八門,有《雷鋒之歌》,有賀敬之、郭小川的詩歌,馬雅可夫斯基《向左進行曲》,林兆華還朗誦過《猴吃西瓜》寓言。那時我似懂非懂,但朗誦現場的氛圍深深印刻在我的腦海中,通過聲音給予人美學上的啟迪是巨大的。像我這次演出的第一個節目就是《魚兒三部曲》,它講一個魚兒故事,實際上暗喻那一代有志青年,敢于理想,敢于獻身,敢于破滅,敢于再生。像魚一樣向著上游向著冷水域去產卵去再生。

環球時報:您做濮哥讀美文公號時曾表示,希望實現朗讀者的初心與聽者內心的靈魂對話。為什么朗讀一定要跟聽眾有互動,而不是朗讀者自己的獨享?

濮存昕:古時候有吟,只是為自己。而詩歌朗誦是表達文學,需要聽眾,聽眾感興趣了也會成為朗讀者。“全民朗誦”并非一句漂亮空話,我希望通過“濮哥讀美文”的平臺切實向這個方向推進,希望定期舉辦朗誦會,邀請普通人參與進來,在朗誦中,與打動心靈的時刻相逢。我們在做小小的事情,我們一天一天、一場一場、一個項目一個項目地做,就是在傳播文學,提高中華民族的文化素質。其實報紙、媒體每天去發聲、去傳播也在做同樣的事。時間去哪了,這是熱門話題。時間在文學里,時間在閱讀上,時間在朗誦中,生命被這些時間占有,素質就提高了。

濮存昕排練《琵琶行》

環球時報:詩歌是最接近大眾的藝術形式,但有很長一段時間,國人似乎把它遺忘了,更多精力放在如何掙錢上,現在是不是到了一個走得太快等等我們靈魂的時刻?

濮存昕:現在我們走得很快,進步速度全世界矚目。經濟上,我們從低端到高端,從制造中國變成創意中國。我們的文化呢?吃老本的階段過去了,原創跟不上是我們需要反省的。為什么出不來原創好劇本?我們要坦然、誠懇、謙遜地面對市場化,由觀眾說了算,由上座率說了算。

我們90年代接過老一輩藝術家的旗,我們的水平敢不敢青出于藍?能不能跟前輩藝術家一樣去影響后面的人?我不能永遠站在舞臺中間,我的生命還有最后的一個時間段,今年就要辦退休手續了。我已經瞪著眼看我們劇院里年輕的40歲上下的這些孩子們,誰努力呢,誰不閑著,我們眼睛里有人。他們只要有什么召喚我們是可以演配角的。我們看過這樣的老同志,一輩子沒演對,沒站到過舞臺中間來,這輩子就過去了。得攀高峰,追求生命的價值。

(攝影/史春陽)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊