李陀:知識分子如何面對“手機(jī)社會”的挑戰(zhàn)

“我希望大家看看我的新書《無名指》,我看豆瓣有人評論說我,80多歲還寫什么小說啊,這個有點太過分了,80多歲寫小說的人太多了,這個也值得指責(zé)嗎?!”聽到李陀這番話,現(xiàn)場的年輕人都樂了。

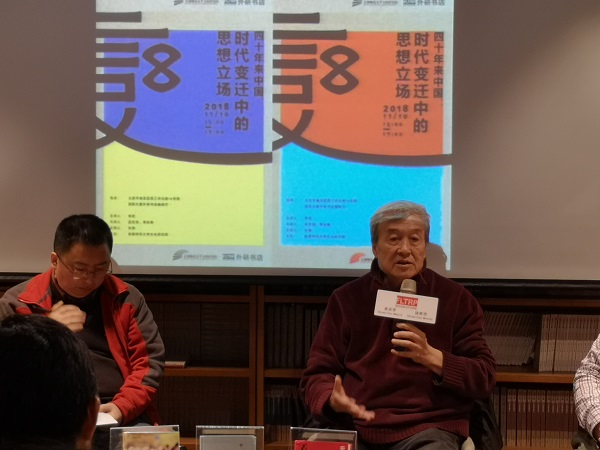

11月10日,他在首都師范大學(xué)文化研究院主辦的“四十年來中國時代變遷中的思想立場”沙龍上,和年輕的讀者們暢所欲言,甚至唇槍舌劍。作為文化批評家,李陀對手機(jī)社會、“文學(xué)工業(yè)”、知識分子遭遇的挑戰(zhàn)等議題不吐不快。有觀眾提問,懷疑是不是正確的藥方,李陀堅定地說,“懷疑是世界發(fā)展的變化的前提,否則這個世界就是一潭死水,所以我希望我們的年輕人首先是懷疑,然后再肯定。”他在現(xiàn)場針鋒相對地回應(yīng)讀者:“你們首先是肯定世界,我首先是懷疑的。你要是什么東西都先肯定,其實我們就沒有辦法討論。”

“不知不覺的我們就掉入了消費主義的時間里”

李陀認(rèn)為現(xiàn)在的社會可以被稱作“手機(jī)社會”,它的主要影響是改變了人們的日常生活實踐。他描述了一個場景,在這個場景里,幾個朋友聚餐,卻幾乎不說話,各自刷手機(jī),且稱他們這種行為是“尊重食物”。“我看我們現(xiàn)在更尊重手機(jī)(而不是人)。”李陀笑稱。也就是說,手機(jī)其實構(gòu)成了另一個空間,人們都在那個無限開闊的空間里生活,“結(jié)果就是真正的日常生活不那么重要了,網(wǎng)絡(luò)世界的日常成了主要的生活。”李陀繼續(xù)說,人們的肉身在一個空間里,但實際上每個人都有自己的空間,而這是一個人類歷史上從未有過的現(xiàn)象。

李陀認(rèn)為茲事體大,因為我們熟悉的時間秩序性、空間性在被破壞。他進(jìn)一步指出,人對空間、時間的感受都在變化,“時間不再是連續(xù)的,比如說年輕人不知道金庸,不知道王小波,不知道韓寒(以及背后代表的時間),而是只接受當(dāng)下手機(jī)給他的時間……”

對李陀而言,發(fā)生變化的重要原因是文化的民主化(或大眾化)進(jìn)程的加快。他回溯了19世紀(jì)那個文化仍然具有階層屬性的世紀(jì)。他說:“教育是少數(shù)人的特權(quán),休閑娛樂是少數(shù)人的特權(quán)。如果看19世紀(jì)的小說,那個時候旅游是一件很大的事情;高等教育還有讀博士也是上層階級的事情,文學(xué)寫作也是貴族的事情。”但是20世紀(jì)尤其是二戰(zhàn)以后,這一切都平民化普及化了,至少成了中產(chǎn)階級和富人共享的一個文化特權(quán)。這也是文化民主化的積極一面,譬如文化面前人人平等、網(wǎng)絡(luò)世界的寫作平等。

李陀更憂心文化大眾化的后果,即文化消費主義的泛濫。在二戰(zhàn)以后,特別是在全球化以后,“文化的民主被資本主義消費主義給利用了。”李陀認(rèn)為消費主義模糊了經(jīng)濟(jì)和文化的邊界,每一種文化都成了商品。而這一切,中國比美國走得還徹底。類似于電影背后的文化工業(yè)化,李陀覺得中國也已經(jīng)出現(xiàn)“文學(xué)工業(yè)”。“現(xiàn)在中國開始出現(xiàn)了文學(xué)工業(yè)。就是一條龍,寫作的管寫作,編輯的管編輯,出版的管出版。小說寫作也開始像電影制作那樣被生產(chǎn)化。”李陀說。

李陀描述了這個場景,他指出:“生活已經(jīng)完全被扭曲,不知不覺的我們就掉入了消費主義的時間里。在物質(zhì)和精神層面上都變得有一種非人性質(zhì)。因為我們自己現(xiàn)在被消費了,不是我們在消費手機(jī),是手機(jī)在消費我們。”

手機(jī)社會和消費主義把人變成孤島

北京社科院文化所副研究員季劍青進(jìn)一步推進(jìn)了李陀的看法,他覺得“手機(jī)社會”使?fàn)幷撛絹碓讲豢赡埽驗榇蠹叶及灿谧约旱哪且惶字R、價值。而現(xiàn)在整個體制和新科技都在鼓勵這樣一種消費的方式,“比如說我們?nèi)嗰R遜、京東上買書,可以根據(jù)自己的趣味挑選自己喜歡的書,然后很快給你推薦相關(guān)的書,整個用大數(shù)據(jù)作為支撐會牽引你的趣味,不是挑戰(zhàn)你的趣味,相對會引導(dǎo)你在舒適區(qū)里面生活,推薦給你的書永遠(yuǎn)是你喜歡看的,永遠(yuǎn)不是新的挑戰(zhàn),這是消費主義的邏輯。”

季劍青說:“消費主義制造了這樣一種生活方式,制造了互不接觸、互不交流的小群落。有的群以前還吵架,現(xiàn)在也不爭論了,這是由于消費主義已經(jīng)滲透到我們的邏輯里了。”他認(rèn)為,消費主義時代文化的整個界限在消失,趣味高低的觀念越來越淡化。他說:“一個一個小群落之間沒有誰比誰高,我跟一幫朋友天天討論網(wǎng)絡(luò)小說,你天天討論19世紀(jì)的作品,我們是不同的圈子,沒有高低但是有界限,就是說你的圈子跟我的價值是不可通越,不可交流的,這個界限是在不斷地形成,而且不斷地固化,消費主義在不斷地幫助固化這樣的界限。”

季劍青還指出了手機(jī)社會造成的語境坍塌問題。這指的是一旦商品變成一個焦點的時候,整個生產(chǎn)過程都被忽略,信息實際上脫離了語境。譬如,一個朋友圈的用戶,他每天在朋友圈展示自己的生活,幫助確立一個形象,但是這些信息背后的語境是缺失的,誰也不知道你在什么情況下說這句話。在學(xué)術(shù)領(lǐng)域也一樣,就是這些作為終端呈現(xiàn)的信息,后面的網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)知識產(chǎn)品的過程,就跟消費的商品一樣,生產(chǎn)、運輸?shù)倪^程,整個圖景是消失的。

手機(jī)社會造成知識分子的大眾化

首都師范大學(xué)文化研究院研究員張翔覺得,李陀的小說《無名指》是對不同年齡層的知識分子的某種敏銳觀察,“他抓住了當(dāng)代社會虛無感的問題。”在這場沙龍上,李陀也圍繞他對知識分子的觀察分享了看法。

李陀認(rèn)為,當(dāng)我們的日常生活實踐被這么徹底改造的時候,知識分子再沒有曾經(jīng)的優(yōu)越性了,這是因為系統(tǒng)的知識在零散的信息面前毫無優(yōu)勢了。過去知識會幫助我們認(rèn)識世界,但是在“手機(jī)社會”里人們不是靠知識,而是靠信息來接觸世界的。李陀覺得,很多知識分子現(xiàn)在都敗下陣來自覺進(jìn)入“手機(jī)社會”了。“他的學(xué)術(shù)搞得馬馬虎虎,書寫得亂七八糟,看學(xué)術(shù)稿子、論文都是在手機(jī)上看,能看仔細(xì)嗎?”李陀批評道。他也認(rèn)為這個問題非常嚴(yán)峻,因為知識的品格和知識分子的身份都在發(fā)生深刻的變化。這個“手機(jī)社會”改造我們所有的文化,尤其是改造我們知識分子,也改造我們知識分子本人。

在座的其他三位知識分子也同意李陀的看法,他們都很關(guān)心:在今天這樣一個手機(jī)時代、技術(shù)時代,知識分子如何保持反思,如何適應(yīng)變化?

李陀覺得另一個嚴(yán)峻問題是,我們很難形成一種有效的描述社會整體狀況的話語,因為每個分眾都有自己小小的亞話語,都有自己的一套語言,一套詞匯。而知識分子越來越無法對社會總體問題提出挑戰(zhàn)、質(zhì)疑,或者是提出大的話語。首都師范大學(xué)文學(xué)院教授孟建樹說,今天知識分子越來越成為大眾的一部分。但這個情況對知識分子的要求也更高了,不止是在情感上共情,還要進(jìn)入別人的趣味和價值體系。“但這都會變得越來越困難,可能會變得有越來越大的挑戰(zhàn)。”他認(rèn)為分眾化和亞文化群落作為年輕人很重要的文化形態(tài),包括電子競技、游戲、科幻、網(wǎng)絡(luò)小說等都需要很專業(yè)的知識,對知識也是提出很大的挑戰(zhàn)。“不同的知識群落都自己有一套獨有的文化符號,不是很開放的,知識分子能不能被接納都是一個問題。”孟建樹覺得這是一個很大的挑戰(zhàn)。

李陀也以抖音直播為例說明知識分子文化和大眾文化的分裂。他說,二、三線城市和縣級城市的青年支持直播,而知識分子覺得(直播)是垃圾。

有反思力才稱得上知識分子

李陀說,他不認(rèn)同劉慈欣最近演講中提出的人類最寶貴的是想象力的觀點,他認(rèn)為人類最根本的特征是反思,因為只有人能反思,其他任何生物是不可能反思的。而且不是所有人都可以反思。只有掌握了知識且認(rèn)識到知識是自我觀察、自我認(rèn)識、自我批評渠道的人,才是一個有反思能力的人。如果沒有知識的話,是不可能深刻反思的,“我推薦年輕的朋友讀一本書,不好看,但是我們咬著牙看,就是《罪與罰》。這個小說很典型,一個知識分子,如果有反思能力,他就是一個真正的人,而且是一個能拯救人類的人,能把我們從日常生活實踐當(dāng)中被消費主義引導(dǎo)走向一個泥沼,使我們越來越糊涂、越來越不自覺的境地里被拯救出來的這種可能性。”李陀說。

李陀和季劍青都認(rèn)為,知識分子除了反思自己,也需要走出舒適區(qū),看看其他圈子在討論什么。正如季劍青的比喻:“如果一個個小的圈子群落是一片孤島,我們有沒有可能去看看孤島下面的海洋,它下面的潛流,我相信是有聯(lián)系的,不是表面上看來是一個一個的群落,但是內(nèi)在形成的機(jī)制,包括跟消費主義的邏輯,怎么在這個海洋里存在?有沒有辦法去探索更廣闊的海洋。”

消費主義給社會帶來的影響也需要知識分子去重新介入。“我們通過這個消費者來界定我們自己,界定我們的身份,界定我們的地位,我們不會關(guān)心這個生產(chǎn)過程,就是生產(chǎn)和消費現(xiàn)在完全是割裂的,在生產(chǎn)和消費之間的環(huán)節(jié)有無數(shù)環(huán)節(jié)完全不在我們視野范圍之內(nèi)。我們要越過很多的環(huán)節(jié)才能把這個圖景建立起來。”他覺得知識分子更大的挑戰(zhàn)是跳出終端,把整個圖景建立起來,他這些通道,從生產(chǎn)到消費這些環(huán)節(jié),什么樣的機(jī)制,什么樣的力量在里面作用,誰在里面扮演什么樣的角色。“這是對手機(jī)時代知識分子非常大的挑戰(zhàn),要不然我們都變成手機(jī)時代的奴隸吧。”季劍青說。

季劍青舉例說,“有個文章講一個日本人喜歡吃魚,這些魚都是消費品,根本看不到整個的魚肉,都是加工好直接給到消費者,這是日常生活方式。然后他就想了解這個魚是從哪兒來的?這個魚是怎么變成產(chǎn)品的?他就去做人類學(xué)的調(diào)查,最后他追蹤到印度尼西亞,他到印度尼西亞調(diào)查,然后他把整個魚在海洋里面的生活,在運輸、生產(chǎn)、消毒,經(jīng)過很多環(huán)節(jié)變成在日本市場所購買到的魚產(chǎn)品,整個環(huán)節(jié)弄清楚以后,對他的知識、視野是一個巨大的顛覆。”季劍青認(rèn)為知識分子應(yīng)該多從事這樣的工作和研究。

在沙龍的問答環(huán)節(jié),一個歷史系“95后”學(xué)生提問,“我很認(rèn)同老師的批判性這種說法,但是我做新媒體互聯(lián)網(wǎng)的同學(xué)認(rèn)為我很落后,說我以后就很難有錢賺,工作也不好找。”李陀回答說,“我覺得很難過,我被認(rèn)為是老保守我可以認(rèn)可,但是你也被認(rèn)為是保守,這就顯出問題在哪兒了。”李陀繼續(xù)說,重點不是說保守不保守,關(guān)鍵是這些議題可以得到討論和爭論。

賬號+密碼登錄

手機(jī)+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊