一樣的童心童趣,不一樣的文化圖譜

原標(biāo)題:

古今中外的兒童題材繪畫,為人們徐徐展開——

一樣的童心童趣,不一樣的文化圖譜

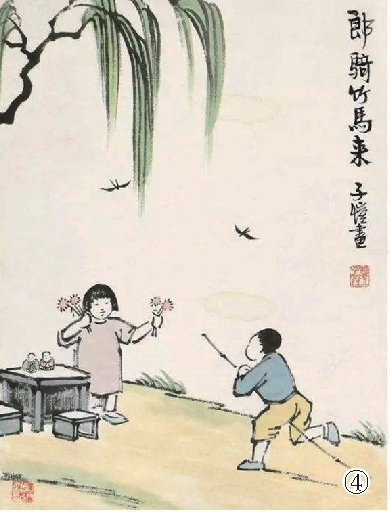

豐子愷《郎騎竹馬來》

一年一度的“六一”國際兒童節(jié)又至。無論古今中外,兒童都是畫家們熱衷于表現(xiàn)的一類題材。有意思的是,這些繪畫既反映出人們對(duì)于兒童這個(gè)群體所懷有的共通希冀,也不約而同為其所處地域、時(shí)代的社會(huì)生活留下鮮活的視覺注腳,同時(shí)又因中西方不盡相同的繪畫傳統(tǒng)而體現(xiàn)出一定的文化差異。

雷諾阿《提著水罐的小女孩》

宋代自成一派的嬰戲圖是中國繪畫史上重要的題材,為當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)俗留下生動(dòng)視覺檔案

藝術(shù)史博士、上海社科院青年學(xué)者王韌告訴記者,嬰戲圖等以兒童為題材的繪畫,在中國繪畫史上因蘊(yùn)含獨(dú)特的審美趣味而深受人們喜愛。“兒童象征著人類生命的延續(xù)。在他們身上寄托著人類未來的期冀,生發(fā)出幸福的憧憬。中國美術(shù)史上的兒童題材繪畫戰(zhàn)國就已萌芽,從寫實(shí)到寫意,手法多樣。”

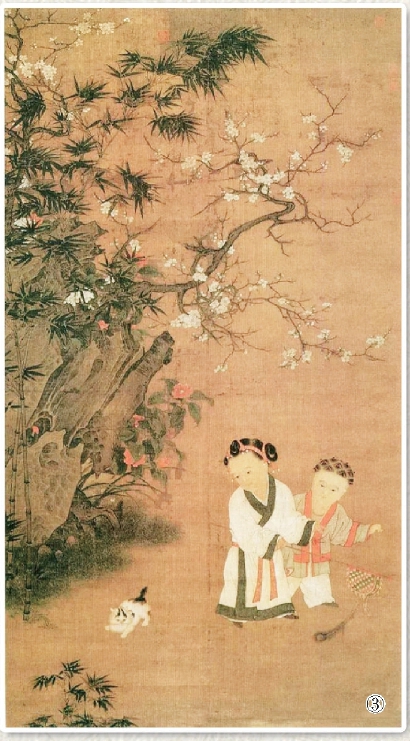

蘇漢臣《秋庭嬰戲圖》局部

其中,宋代的兒童題材繪畫尤為引人注目,兒童作為主角占據(jù)過當(dāng)時(shí)大多數(shù)畫家的畫面。宋徽宗麾下的宮廷畫師蘇漢臣,就可謂中國古代兒童繪畫的集大成者。他留下的相關(guān)作品包括《秋庭嬰戲圖》《冬日嬰戲圖》《嬰兒戲浴圖》《嬰兒斗蟋蟀圖》《百子嬉春圖》《擊樂圖》《雜技戲孩圖》《貨郎圖》等,用一種崇尚自然寫實(shí)、用線細(xì)膩真實(shí)、色彩明艷厚重的繪畫風(fēng)格,將兒童在不同季節(jié)、場景下玩過的不同游戲一一定格。《秋庭嬰戲圖》是蘇漢臣最負(fù)盛名的作品,只見高聳的假山石前,一襲白衣的姐姐與身著紅衫的弟弟低頭圍著小鼓凳玩起自制的推棗磨。這推棗磨正是秋季的節(jié)令游戲,以棗子和牙簽組合以達(dá)到平衡。畫面右邊,姐弟身后的另一張小鼓凳上,則擺放著棋盒、陀螺、玳瑁盤、小鐃鈸、人馬轉(zhuǎn)輪等其他孩童玩具。這樣的嬰戲圖在宋代自成一派,成為受歡迎的主流畫類,可以說為當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)俗留下生動(dòng)的視覺檔案。

蘇漢臣《冬日嬰戲圖》

值得一提的是,中國繪畫史上的兒童題材,有一類富含吉祥寓意,格外引人關(guān)注。“最為典型的是明清木版年畫中嬰戲題材的‘娃娃畫’,通過兒童形象來傳遞對(duì)美好生活的希望和愿望。在傳統(tǒng)中國,兒童的美好象征意義主要有多子多孫,以及在此基礎(chǔ)上衍生出的福氣多、家庭幸福美滿等。”王韌說。題為《葫蘆萬代》或《子孫綿長》的“娃娃畫”就是其中的一個(gè)典型,將一個(gè)胖男孩和葫蘆連在一起畫,取這一植物蔓長、結(jié)匏多的寓意。

中國近現(xiàn)代美術(shù)史上,更有豐子愷用畫筆為兒童代言——他曾坦言兒童在自己心中占有與神明、星辰、藝術(shù)同等的地位。1920年代中期起,兒童主題在豐子愷的畫作中越來越突出。畫中孩童千姿百態(tài),傾注了繪者對(duì)孩子無限的愛心和關(guān)懷,例如《阿寶赤膊》《努力惜春華》《郎騎竹馬來》《瞻瞻的腳踏車》《兒童不知春,問草何故綠?》等都看得人頗感親切、欣喜。有學(xué)者認(rèn)為,豐子愷畫兒童畫的初衷并非為了兒童,而是借助繪畫創(chuàng)造了一個(gè)通過兒童之眼所看到的世界,記錄和表達(dá)一位成年觀察者的感受和意見。對(duì)豐子愷而言,兒童的世界更接近真實(shí),更具有自然之美,這正是他希望通過作品努力捕捉乃至置身其中的境地。

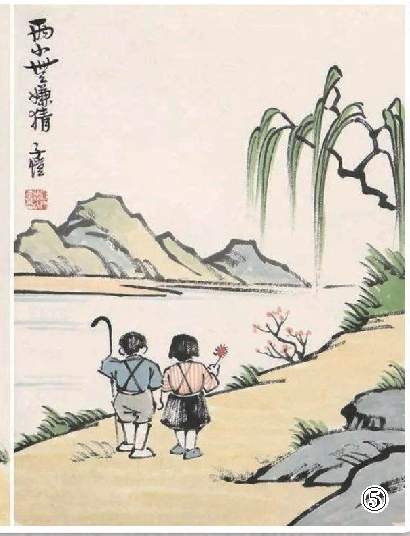

豐子愷《兩小無嫌猜》

《宮娥》畫的是瑪格麗特小公主,《小艾琳》畫的是銀行家之女,西方兒童題材繪畫很多都有人物原型

“脫胎于圣經(jīng)故事的母與子,或許算得上西方繪畫史上與兒童相關(guān)的一大母題。”上海大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授馬琳告訴記者。“文藝復(fù)興三杰”之一的拉斐爾,就留下過頗為豐富的圣母子題材繪畫,畫中不僅圣母極盡恬靜、秀美、優(yōu)雅,圣母或懷抱或擁攬的圣嬰同樣予人深刻印象,他們多以胖嘟嘟的形象出現(xiàn),是那樣純真、可愛。這樣一幕幕溫馨場景頗具人間煙火氣,無疑是文藝復(fù)興時(shí)代人文精神的一種體現(xiàn)。

漸漸地,民間母與子的題材開始成為畫家筆下描繪的對(duì)象。17世紀(jì)魯本斯的《海倫·芙爾曼和她的兩個(gè)孩子》就是其中的經(jīng)典。這幅畫中的女子是魯本斯的妻子海倫·芙爾曼,兩個(gè)孩子一個(gè)伏在她的膝下,一個(gè)被抱在她懷里,畫面呈現(xiàn)的輕松舒適的親子相處,洋溢著對(duì)于人生歡樂的熱情贊美。印象派女畫家莫里索也創(chuàng)作過不少母與子題材的繪畫,或因女性視角而格外流露出一種人性的溫柔。例如她參加第一屆印象派畫展的代表作《搖籃》,捕捉的是一位年輕母親凝神望向入睡嬰孩的情景,光線透過薄紗照著孩子酣睡的小臉。

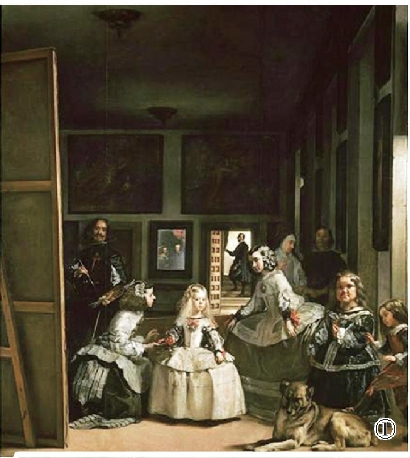

委拉斯開茲《宮娥》

“西方繪畫里的兒童題材通常被歸為人物畫,有現(xiàn)實(shí)中的人物作為原型,有別于中國古代繪畫中常常出現(xiàn)的風(fēng)俗畫。”馬琳指出。西班牙宮廷畫家委拉斯開茲就曾為皇室創(chuàng)作過大量孩子的肖像畫。《宮娥》即為知名度很廣的一幅,畫中的核心人物是西班牙國王菲利普四世的5歲小女兒瑪格麗特公主,她活潑可愛,有著金黃色的卷發(fā)和漂亮的容貌,富于戲劇感的畫面也給后世留下無盡的闡釋空間。《菲利普王子》是更為典型的兒童肖像畫,單單小王子緋紅的面頰以及肉乎乎的小手,便極見畫家的寫實(shí)功力。筆下那些明媚可人、仿佛自帶陽光的小女孩,也令印象派畫家雷諾阿的繪畫格外討喜。一幅《提著水罐的小女孩》簡直治愈力滿格,定格下小女孩在去往花園澆花的半道上凝視的神態(tài),她的一頭金發(fā)、閃亮的藍(lán)眼睛、玫瑰色的嘴唇、紅撲撲的臉蛋無不萌化人心。大名鼎鼎的《小艾琳》則是雷諾阿受一位銀行家的委托為其女兒畫下的肖像。這幅畫據(jù)說買主并不很滿意,畫中女孩模仿大人的沉思、略帶憂愁的眼神,卻留有藝術(shù)的余味,總讓人不禁揣測其背后的故事。

雷諾阿《小艾琳》

盡管兒童風(fēng)俗畫在西方美術(shù)史上出現(xiàn)得不多,有一幅卻是不得不提的。這便是老勃魯蓋爾創(chuàng)作于1560年的《孩子們的游戲》。這位畫家被譽(yù)為16世紀(jì)尼德蘭最偉大的畫家,這幅畫則被譽(yù)為百科全書般的兒童游戲全景圖。畫家以略微俯瞰的視角,在《孩子們的游戲》中還原了16世紀(jì)荷蘭某個(gè)小鎮(zhèn)熱鬧的日常生活風(fēng)貌,總共刻畫了超過230名兒童、80多種兒童游戲。騎木桶、猜豆子、打彈珠、踩高蹺、轉(zhuǎn)裙子、推鐵環(huán)……畫面中的很多游戲,今天的孩子依然在玩。這幅畫的尺幅其實(shí)不算大,寬1.61米、高1.18米,如此眾多人物分布在畫面中卻并不讓人感到局促。關(guān)鍵在于,畫家巧妙地將透視的焦點(diǎn)放在畫面右上角——街道延伸而去的地方,讓孩子們呈放射狀分布在透視線上,分組散開找到游戲的地盤,畫面甚至穿插了河流的風(fēng)景,讓幾組孩子在河里玩起游戲。

老勃魯蓋爾《孩子們的游戲》

賬號(hào)+密碼登錄

手機(jī)+密碼登錄

還沒有賬號(hào)?

立即注冊(cè)