“老舍專業戶”方旭 我這十年全飆在這一件事兒上

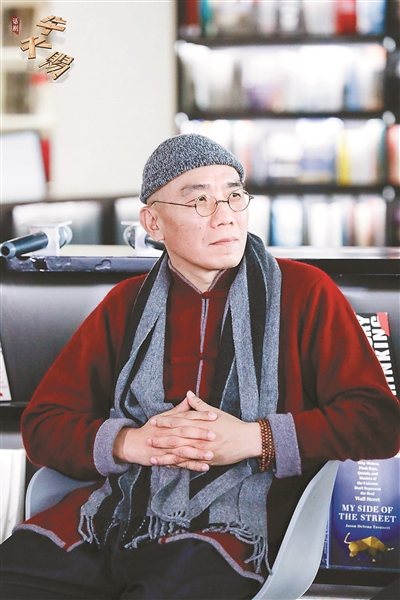

方旭

老舍先生是新中國第一位獲得“人民藝術家”稱號的作家,他的代表作《駱駝祥子》《四世同堂》,話劇《茶館》深受老百姓的喜愛。著名戲劇導演、演員方旭,用十年時間將老舍先生的六部作品搬上戲劇舞臺,部部皆成口碑戲,被廣大劇迷稱為“老舍專業戶”。

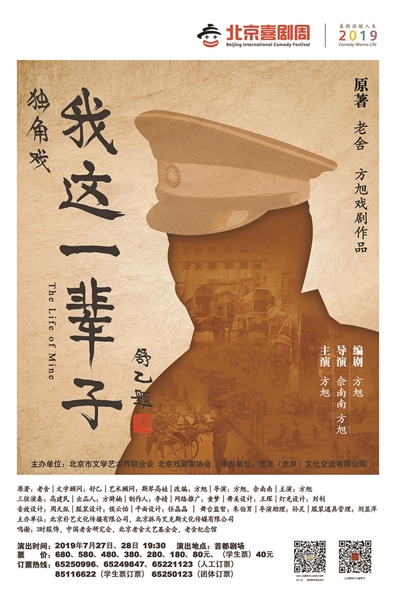

方旭第一次以獨角戲的方式把《我這一輩子》搬上舞臺,演了66場。隨后上演的《離婚》《貓城記》《二馬》《老舍趕集》,好評不斷。去年歲末,他將老舍先生的長篇小說《牛天賜傳》首度搬上舞臺,成為年度高人氣話劇。方旭直言一個是原著內容好,一個確實是“天賜”。對他而言更重要的是,在老舍先生誕辰120周年的日子,能以此劇向先生致敬。

方旭說,閱讀老舍先生的作品,讓他對生活中的很多事引起思考,不斷完成自我教育。6月6日,方旭導演走進“青睞”云課堂,講述十年戲劇之路與老舍先生的緣分,其間真情流露,令人動容。視頻分享結束后“青睞”會員反響熱烈,沒想到次日上午,方旭返場加課,再次用原汁原味的老北京話暢“讀”老舍先生,帶領大家重溫文學大師的藝術人生。

誤打誤撞來的《我這一輩子》

1966年,方旭出生在北京,打小跟著姥姥在四合院里長大。本期“云課堂”以視頻方式進行,一開場他便親切地笑說,“我演戲,是半路出家。”他上大學最初學的理工專業,畢業后因為喜歡表演又返回頭考進中戲導演系。他記得小時候家里有一臺半導體,每天中午,都會守著點聽《小喇叭》節目,是曹燦講的《高玉寶的故事》。到了晚上,一大院子十來戶的人都在院兒里乘涼,也是他“登臺表演”的時候,把中午聽的故事講給大家。耳朵里聽著曹燦,打小也就存了當演員的念頭。

方旭第一次接觸老舍先生的作品,是在2007年中國話劇百年經典回顧的活動上。他跟史可演了《駱駝祥子》的一個小片段。那次偶然又短暫的接觸,使他產生了強烈的“化學反應”:那些人物、環境是多么熟悉!他覺著似乎與之神交已久。

2011年,方旭自編自導自演的獨角戲《我這一輩子》,在第二屆南鑼鼓巷戲劇節上脫穎而出,被公認是他結緣老舍的開端。他卻打趣說是誤打誤撞來的,“我非常崇敬老一輩表演藝術家石揮先生,他自導自演的《我這一輩子》是中國電影史上的一部經典。作為晚輩,我發自內心地想以這種方式向老舍先生、石揮先生致敬。當時話劇形式的獨角戲國內很少,我就下意識問了一句:你們覺得《我這一輩子》行嗎?大家伙一聽,‘哎呦,這靠譜。’后來各種機緣巧合,就大著膽子做了這么一件事兒。”

方旭特別感念的是,因為跟斯琴高娃老師拍電視劇《無字碑歌》在一起待了六個月,后來他們成為很好的朋友。從《我這一輩子》開始,斯琴高娃老師就非常熱情地幫忙跟老舍先生的家人“打招呼”。在后來的創作中,“大姐也給了我很多很實際的幫助”。

獨角戲《我這一輩子》公演后的場景歷歷在目,幾乎每場都是滿座,吸引了大批圈內人。舒乙老師、舒濟老師也到現場觀看,當即給予肯定,舒乙老師還題寫了劇名,這在當時給了方旭極大的鼓勵。提起往事他很動容,“因為生在四合院所以迷戀京味兒,因為學習戲劇所以熱愛舞臺,是老舍先生的文字把我的迷戀和熱愛連接在一起。”

老一輩人身上,有我們根本夠不著的東西

在方旭心中,中國老舍研究會老會長關紀新先生花了很多心血寫成的《老舍評傳》,是非常精彩的一本專著。還有舒乙老師寫的幾個版本的《我的父親老舍》,他都愛不釋手,一讀再讀,覺得解渴。

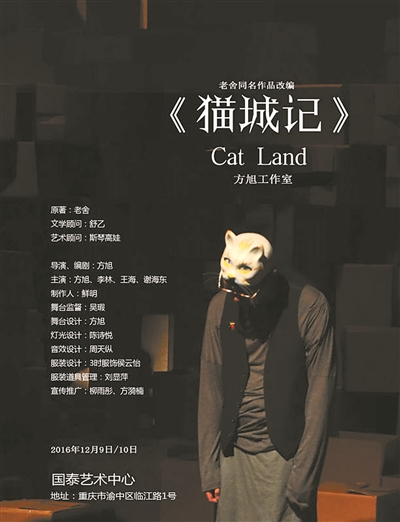

方旭坦言,做完《我這一輩子》正在戰戰兢兢的時候,“舒乙老師就往后指路了,然后被舒濟老師拽著做了《貓城記》,又演了大導(林兆華)的《老舍五則》。”經過這三部戲的洗禮,他找到了感覺和方向。關紀新老師告訴他,“《離婚》是老舍先生本人非常喜歡的一部長篇小說”,語意中所含的托付與希望,令他再琢磨《離婚》時為之一振。

十年戲劇路,方旭頗為感慨,“這個事要錢錢沒有,要名名也沒有。一定要熱愛,否則還別說十年,三年就跑了。”他向大家分享了一段鮮少講述的經歷,“我中間差點做不下去了,應該是2015年,因為種種原因,按理說只能退票取消演出。當時確實挺絕望的,我想反正這事堅持這么多年了,不行我就畫個句號。已經做好退票的準備,沒想到舒乙老師、舒濟老師打來電話說你到家里來一趟。見了面二位老師跟我說:這事情我們知道了,你所有的演出我們包了。哎呦,我當時眼淚都下來了!”說到這兒,視頻屏幕前他直接紅了眼圈,“那個夏天的那幾場戲,全都是滿座兒。我不堅持做下去,也對不住二位老人。”

這么多年,方旭直言和老舍先生的家人處得很親近,家人般的關照更為他增添了力量。他記得很清楚,《二馬》投資沒有著落的時候,舒濟老師送給他一本39年前出版的《老舍論劇》,給他打氣。一個月后,合作順利達成。每年舒濟老師都會讓女兒給方旭送來一盒丹柿小院的柿子,每當他劇本寫不下去的時候,“哎呦,這柿子就在邊兒上啊,是老舍先生種下的啊!吃人的嘴短,吃了就得往下寫呀。”

斯琴高娃老師曾說“方旭也是跟老舍續了緣了,剪不掉了”。舒濟老師也風趣地總結過:方旭用一個人演繹了《我這一輩子》,兩個人演繹了《離婚》,三個人的《貓城記》,五個人的《二馬》,六個人的《老舍趕集》。這些話,他都放在心里并深懷敬畏,“老一輩人身上,有我們根本夠不著的東西。”

在不斷改編劇本中,對老舍先生的理解也在不斷加深

很多劇迷說,方旭排戲是通過老舍先生的文字在和老舍先生對話。他坦言在不斷的改編劇本中,對老舍先生的理解也在不斷地加深。在他看來,老舍先生真的是一位先生,是用小說這種形式,希望大家通過閱讀來完成自我覺醒。“老舍先生其實一直嘔心瀝血地在做教育這件事,來提高整個民族的整體素質。”

每次確定改一部小說之前,方旭會反復折騰很久,他認為讀老舍先生的作品要關照當下,一定要找到這部作品和今天、和觀眾之間的關系。“要清楚和今天的觀眾聊什么,能引起臺上臺下對于生活中的某些點、某些內容的共同反思。”

每改編一部戲,方旭坦言最難的是從老舍先生的文學作品中找出和當下相通的點。他在改《二馬》時曾經特別糾結:原著中東西方文化之間的碰撞、矛盾非常激烈。但讀完之后再一想就覺得用這個點有問題,為什么?因為老舍先生在上世紀二十年代坐了一個多月的船漂洋過海到英國,那時最頂尖的老牌資本主義國家的發達程度,絕對讓老舍先生感到震驚。到了今天已經不是這樣了,出國變得很普遍。那么跟今天的觀眾聊什么?反復讀原著后他發現:“書里寫到那時中國人因為窮被看不起、被妖魔化,時間過去了八九十年,這個問題到今天還很尷尬,很多人出國行為不檢也被歧視。在物質層面上我們解決了很多問題,在其他方面是不是有遺憾和缺失?我覺得這就值得反思。這也是《二馬》更有意思、更有價值的東西。”

在跟老舍先生“接觸”的十年間,方旭能明顯感受到老舍先生單純、直接的性格。他笑著舉例,比如說大家很難想到這么一位文學大家怎么給自己孩子起名字的:老大是女兒在濟南生的,就叫舒濟。老二是兒子行二,按中國的甲乙丙丁的數目排列就叫舒乙。“從老舍先生給孩子起名字上就表露出他的那種直接和感性,那種很純粹的心性。”

方旭也能感受到老舍先生的作品當中有很多個人經歷的影子,“比如短篇小說《微神》里邊藏著老舍先生的初戀,如果和《正紅旗下》兩篇作品勾連著讀,就知道他的初戀是誰,非常有意思。”他進一步說明,老舍先生筆下的很多人物不是想象出來的,而是生活中確有其人,“比如《我這一輩子》里的老警察是他一個遠房親戚,《離婚》里的張大哥是他的一個鄰居,這跟他那種直接、感性的心性很統一,是一脈相承的。”

老舍先生筆下出人物,你看了以后就是過目不忘

方旭直言想了解一個人,最直接的方式就是去讀他的傳記。老舍先生最后一部長篇小說《正紅旗下》就是關于他的自傳體小說,從出生到整個青少年時期的生活,都能從中得到清晰的了解。“但遺憾的是小說沒有寫完,如果能完成,那真是一部非常精彩的鴻篇巨制。”

大家都喜歡老舍先生幽默的文風,實際上從老舍先生的內心世界來說,他是一個充滿悲苦的人。老舍先生的家庭,幼年的生活環境對他有著一生的影響。除了個人,旗人命運、滿漢文化融合等等這些都反射到老舍先生身上。“清王朝滅亡以后整個旗人的社會地位極低,很多人都隱藏身份過日子。老舍先生的這種悲苦是講不出來的,但在他的作品里有很多痕跡都可以看到。”

方旭說他在改編長篇小說《二馬》時,從文字里很清晰地能感覺到老馬就應該是個老北京,但是為什么小說里寫老馬是廣東人,而且辛亥革命以后,老馬還專門有個名片,上面說自己是中山人。“老舍先生其實是把當時那個社會環境勾連到小說里了,因此這個人物的身份他就沒有提關于老北京這件事。”

老舍先生為什么寫很多底層人物?首先他的生活環境,他前后左右看到的就是這些人。此外就是清王朝滅亡后,幾乎所有的旗人都沒有好日子過。老舍先生的父親就是一個守城的兵,靠吃糧餉,陣亡在八國聯軍攻打北京城的戰亂中。他認識的很多男性都變成他筆下的人物,《我這一輩子》里邊的臭腳巡,《駱駝祥子》里邊拉車的,他們純靠賣苦力生存。他筆下的女性人物,像《月牙兒》里邊的母女,最后就被迫賣淫。“大家知道旗人多要臉面啊,因為生活所迫走了這一步,老舍先生在《月牙兒》里表達了他對旗人的這種心理上的痛。”

很多人說老舍先生的作品充滿了悲憫的氣質,方旭認為這確實跟他整個的生活經歷有非常直接的關系,老舍先生自己也講,他想寫的東西就是讓人“笑中帶淚”。方旭特別推崇老舍先生的書寫風格,“他不是以講故事見長,基本上是夾敘夾議的一個寫作方式。但是老舍先生筆下出人物,他的人物你看了以后就是過目不忘。”

老太太一下子提醒了我,是不是真該把牛天賜做出來了!

方旭覺得戲劇是劇場的邂逅,是真誠的交流。他最欣慰的是這么多年靠著戲本身黏住一些志同道合的人,“《二馬》演了三年,大家都還在。”去年5月,《二馬》二場沒黑反而火爆升級,現場熱度超乎想象。臺下觀眾感染著臺上的演員,每當這時,他真是感動。

方旭回憶,2017年巡演《二馬》,2018年做了《老舍趕集》,反響都不錯。可舒濟老師一直有個遺憾,《牛天賜傳》沒被任何人碰過,包括影視劇。“大家就說能不能再續上,老太太也說,這一下就提醒了我,是不是真該把《牛天賜》做出來了!”

方旭對《牛天賜傳》百看不厭,那是老舍先生在濟南寫的,他的個人風格表現得非常極致。更難得的是,“在老舍先生的長篇大部頭里,涉及孩子成長的題材并不多,尤其是以京味兒這個氛圍、基調寫的,就只有《牛天賜傳》。”

細細一想,從剛一落生到十七八歲,怎么在臺上展現他成長里的東西?方旭直頭疼,甚至舒濟老師都覺得這個題材搬不上臺,認為自己跟方旭提這個事也挺難為他的。方旭沒言聲兒,回去琢磨了兩天,又去見舒濟老師,“您要讓我寫意地虛著來,我就能給搬上臺。”

有意思的是,排戲中間舒濟老師把兩個閨女派到現場,兩個閨女告訴他,“其實老太太一直在家里念叨給方旭挖了個坑,太難了這個事兒。”直到首演那天兩人看完了戲回去跟老太太匯報,老太太才算放了心。方旭也如釋重負,“我非常喜歡《牛天賜傳》,趕上老舍先生誕辰120周年,再加上老太太85歲了一直有這么個心愿,我就盡我所能去試試看。”

弄一戲就仨字兒:對得住

方旭坦言《牛天賜傳》的改編是他最艱難的一次,“改別的本子,至少沒有對著電腦兩三天寫不出一個字的,但這次真出現了。”一開始落不了筆是真的,“小說是全知視角,然后老舍先生的敘事相對來說沒有議論部分精彩,但是議論部分又沒法轉成人物的臺詞,這不是要命嗎?”

一旦卡殼了他就返回去讀原著,邊琢磨邊找感覺,“牛天賜沒有伴兒,在原著里這孩子就整天對著一墻角說話”,這種孤獨的感覺方旭太熟悉了,“這種事兒我小時候也干過呀,我最喜歡鉆姥姥家八仙桌底下的面缸,在里頭待著。”

突然有一天他一拍大腿,覺得要不然就讓牛天賜對著門墩說話,把門墩弄成一人得了!大家都興奮了,這個戲有門了。

再憋不出來的時候,大家也都去捋原著。“洗三、抓周這些都得大場面,還有他的夢境,得有想象,得有氣氛。”就像捅活了門墩一樣,突然有一天不定是什么東西來個靈感,從那一捅,就有戲了。柳暗花明,終歸到岸。從2018年10月開始動筆,到2019年3月,五個半月,改了好幾稿,總算完成。

方旭回憶建組后的第一件事,是圈著所有演員圍讀了兩遍原著。將近10萬字,讀一遍下來一天多的時間,他覺得這個功夫必須得花。圍讀原著后他又圈著演員做了一輪生活講述,引導他們在一個開放式的狀態下相互訴說童年經歷。演員們過后回過神來,都很吃驚,“太奇怪了,我喝醉了才說的話,居然就講了,而且還講得痛哭流涕。”方旭心里有底,“這都依托于原著,因為在圍讀原著過程當中演員已經被打動了,你一帶他就進來,完全是一種下意識的舉動。”

方旭直言不諱地說,中國的戲劇和中國的戲曲要融合,才能做出有本土特色的東西。他覺得假定性是戲劇“最可人疼”的一個屬性,“同是一桌二椅,演什么戲它就是什么,它可以是金鑾殿,它也可以是路邊一茶攤兒。戲曲靠表演反過來界定空間,是很獨到的舞臺表達。”

方旭有明確的自主意識:用比較簡約、寫意的方式做戲。也因此,觀眾不會看到他的戲在臺上搭房子蓋院子,“如果你的表達可以激發觀眾的想象,相互之間會有一種愉悅感。”突破從《離婚》開始,他用兩個男演員在三個角色之間推磨,最后把整個故事講完,舒乙老師看完說那是“最神奇的一次改編”。

方旭做戲不愿意“嗚嗚泱泱的”臺上弄好幾十人,他喜歡一個人在里邊“像猴子似的能變臉”,《牛天賜》最多時候一個演員在里邊演七八個角色,換裝,換頭,一會兒男一會兒女。“他們玩得挺過癮,觀眾看得也挺過癮”。“洗三”的大藍布,“抓周”的大紅布,很寫意的表達,很多觀眾記住了這兩塊布。《牛天賜》的領銜郭麒麟、門墩閻鶴祥讓觀眾感到驚喜,全男班陣容更讓觀眾看得過癮,17位演員演繹68個角色,可男可女,可老可少,精彩紛呈。

觀眾喜歡《牛天賜》,可方旭總愿意回到原著,“成長的故事是最好和觀眾溝通的一個故事”,他更希望大家通過作品能感受到生命的苦、空和無常,“劉媽的死,紀媽兒子的死以及老牛媽的死沒有過多鋪墊,是希望人們在生活中茫然而不能自知時,學會通過了解身心從而透徹感知世界,學會生命的自覺之道”。

十年,方旭一步一個腳印走成了“老舍專業戶”。他說,“戲比天大什么樣我不知道,但戲比命大的事我干了不止一回。2016年在海淀劇院演《老舍五則》,我體內有出血,開場前虛脫,吃了八粒救心丸晃著上去演了整場,謝幕后直接送安貞醫院急救,當時下了病危通知書。”大導林兆華曾說,“你小子就是為這事兒生的。”十年全飆在這一件事兒上,他自嘲“連滾帶爬也就過來了”。

弄一出好戲,在方旭看來就仨字兒:對得住。對得住自己花的這點心血,對得住原著,對得住買票來看戲的觀眾。方旭最愛念叨一句話:我還是愿意活得傻一點。

(方旭/供圖)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊