漫談書法的動與靜

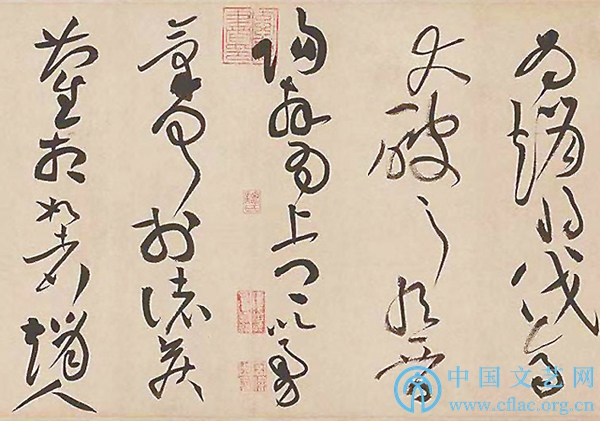

廉頗藺相如列傳(局部) 黃庭堅(宋)

從表面上看,書法藝術屬于“形學”的范疇,但其“依序成形”的生成方式顯然有賴于時間與空間并存的運動過程。正因如此,書法才能通過其“形質(zhì)”煥發(fā)出“神采”,表達書法家的情性。漢代蔡邕在《九勢》中說:“夫書肇于自然,自然既立,陰陽生焉;陰陽既生,形勢出矣。”這意味著書法的“形勢”及其意蘊發(fā)于自然,是自然陰陽變化規(guī)律運用于書的結(jié)果。“一陰一陽謂之道”“一動一靜謂之道”,可謂書道哲學之本。由此可以說,書之道,乃動靜之道也。

書體的有形與無形,乃動靜之故也。有靜而無動,書法則有形而無勢,就像稻草人有體而無魂;只動而無靜,書體則無可捉摸,會呈現(xiàn)出神經(jīng)性的運動病態(tài)。因而,有生命力的形體總是生發(fā)于動靜之中,處于有形與無形之間。唐虞世南《筆髓論》說:“然則字雖有質(zhì),跡本無為,稟陰陽而動靜,體萬物以成形,達性通變,其常不主。”唐張懷瓘《六體書論》稱“無為而用,同自然之功;物類其形,得造化之理”,均強調(diào)書法乃“無為”之功。“無為”不是不作為,而是不做作,即擺脫刻意的自然表達。靜是積蓄,動是發(fā)揮,由靜而動,順乎自然。

書法之入形生勢,須動靜相宜、歸于自然,意會自然之態(tài),表達自然之理。蔡邕在《筆論》中說:“為書之體,須入其形。若坐若行,若飛若動,若往若來,若臥若起,若愁若喜,若蟲食木葉,若利劍長戈,若強弓硬矢,若水火,若云霧,若日月。縱橫有可象者,方得謂之書矣。”蔡邕此言常被用來形象地揭示人們對書法本質(zhì)的認識。作書不僅要有形體之似,而且要連客觀事物的情感表現(xiàn)出來,即把客觀事物的形、動、態(tài)三者都表現(xiàn)出來:有靜態(tài)的外形,如山、日、月、人等;有動態(tài)的寫照,如走、行、飛、臥等;有情態(tài)的模擬,如疑、哭、笑、哀等。衛(wèi)夫人《筆陣圖》說“然心存委屈,設為一字,各象其形,斯造妙矣,書道畢矣”,又說“橫如千里陣云,隱隱然其實有形;點如高峰墜石,磕磕然實如崩也”。橫須有形,方顯其氣勢與力量;點如石崩,使無定形,才顯其力量與速度。書法之美,源于自然,即所謂“近取諸身,遠取諸物”。書寫作為書法作品生成的唯一方式,其動與靜的轉(zhuǎn)化決定了書法形體之變化。所以,只有入其形,才能盡其意,體物之變,達書之道。

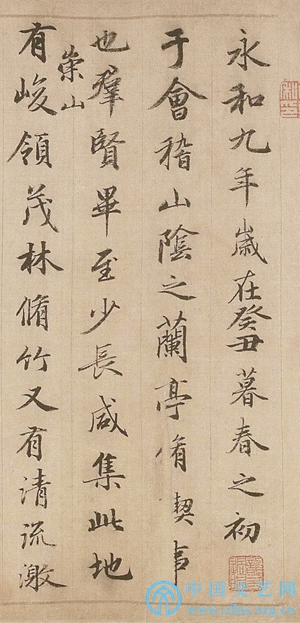

臨《蘭亭序》(局部) 趙孟頫(元)

書法的“動靜觀”左右著人們對書法“形”的本質(zhì)的理解,決定了書法的審美取向和創(chuàng)作走向。書法是以漢字為素材,以書寫為手段,對字體符號進行藝術想象和加工而創(chuàng)造出來的具有抽象視覺和生命活力的書體形象,是賦予了生命力的圖式。虞世南所謂“體萬物已成形,達性通變,其常不主”的觀點其實是比較接近于書法本體的。書法雖然有著二維平面上筆畫組成的漢字的形狀,與繪畫相似,但其抽象性特征與繪畫的具象性有著根本的差別。書法通過書寫所要表達的不是繪畫意義上具象的圖形,而是書法家蘊藏于字中的意蘊,是基于文字構(gòu)形但與“文本”相區(qū)別的一種符號化存在方式。書法的意蘊生發(fā)于“文本”之“義”,上升為書法家的意象而蘊含在可識可讀可意會的藝術圖式之中。所以,書法不是純粹的造型藝術,其離開漢字的方塊形體之外便無“型”可“造”,至于說書法是“線條的藝術”更是偏離書法本體,對于書法藝術的發(fā)展會遺患無窮。

書法的“動靜”關系決定了筆法與結(jié)體的“體用”關系。趙孟頫在《蘭亭序十三跋》中說: “書法以用筆為上,而結(jié)字亦須用工。蓋結(jié)字因時相傳,用筆千古不易。”所謂“用筆千古不易”決定于作為主宰的毛筆、作為載體的文字以及作為表達方式的書寫三種本體要素的穩(wěn)定性。同時,書法家的意蘊表達需求決定了書法的結(jié)體是在筆勢帶動下自然形成的結(jié)果,不能視為“搭積木”式的存在。包世臣在《藝舟雙楫·答熙載九問》中提出“結(jié)字本于用筆”之說,揭示了書法藝術以動生勢、以形傳神的本質(zhì)。經(jīng)典作品每一個字的形態(tài)都是整幅作品中動與靜相互作用和影響的結(jié)果,所呈現(xiàn)的書法形態(tài)都是某一情景下的特定形態(tài),不是標準的外形。字外的蘊涵,只有在寫字而不是寫形的狀態(tài)中才能最大程度地表現(xiàn)出來。不解書法的動靜之道,忽視書法的“時序性”特征,僵化地“繼承”經(jīng)典之形,消解了書寫過程的意義,實質(zhì)是對書寫性的違背。這種違背書法本體的書寫已成為當前大眾審美意識僵化和審美爭議加劇的重要原因,不能不引起我們的思考。

書法藝術的動靜之道,蘊含著兩個基本審美規(guī)律:一是生命形體構(gòu)成規(guī)律,即平正、險絕、平衡、對稱、不平衡對稱規(guī)律,是書法的空間性特征的要求,體現(xiàn)為一種靜態(tài)的構(gòu)成的美;二是宇宙萬物運動規(guī)律,即陰陽變化之道,蘊含在線條自身及其空間關系之中,是書法時序性特征的基本要求,體現(xiàn)為一種動態(tài)的韻律的美。靜態(tài)的構(gòu)成是書法線條動感形成的相生相克相輔相成的“家園”,漢字則以其穩(wěn)定而周備的四方構(gòu)形成為書法展示視覺沖突與和諧效果的最佳載體。從藝術需求看,漢字形體結(jié)構(gòu)的對稱、平衡、向背、俯仰,用筆的疾澀、輕重、方圓、藏露,筆勢與氣脈的圓融、暢達等藝術需求,都需要一種穩(wěn)定而周備的空間造型作為形式載體,使得藝術家的精神情感能夠借之“和諧”地統(tǒng)一起來。必須要強調(diào)的是,因為過分統(tǒng)一的書寫形式容易破壞書法的靈魂——對“勢”的追求,所以,這種“方的意識”所生成的形式框架,絕非齊整的方形,而是不方之方、不齊之齊。這正是書法家應當追求的所謂“大象無形、大方無隅”的藝術境界。對書法審美兩個規(guī)律的揭示,使我們進一步接近了書法藝術的本體,也使書法創(chuàng)作與欣賞的審美尺度有了基本的遵循。

書法學習中動與靜的轉(zhuǎn)化過程涵蓋了學書的階段性轉(zhuǎn)換規(guī)律。王羲之《筆勢論十二章·臨創(chuàng)章》記載“始書之時,不可盡其形勢,一遍正腳手,二遍少得形勢,三遍微微似本,四遍加其遒潤,五遍兼加抽拔”,形象地道出了學書由靜到動、由形而勢逐漸生動而強勢的自然規(guī)律。初學者要先靜而后動,在書體上經(jīng)過一個從無形到有形的過程。初學須要盯住“形”,就像初學走路,先要能站住,把“形”立穩(wěn)。而學書到了一定階段,就必須從所臨帖的個性中超脫出來,由靜而動,從無形到有形再經(jīng)過一個從有形到無形的過程。如果掌握了一定的基礎,還是滿足于靜態(tài)的構(gòu)形,不思動態(tài)的氣勢,步步都盯在“形”上,甚至基于對經(jīng)典作品圖式之美的頂禮膜拜,將其以僵化而固定的審美模式運用于書法創(chuàng)作,就會被“形”套牢而寸步難移。經(jīng)典書法作品是古人書寫狀態(tài)即古人所謂“揮運之狀”的跡化,其結(jié)果意義上的外形正是書家所形成的個性,而藝術的共性恰恰蘊藏在其“揮運之狀”中。所以,書者學習經(jīng)典必須從紙面還原其書寫的動作,只有掌握了其“揮運之狀”,并通過自然的書寫形成自身的書寫習慣,才能實現(xiàn)書法臨摹與創(chuàng)作的自然過渡。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊