中國書法的語圖“間性”及其現象學闡釋

【內容摘要】 書法的藝術意義根植于線條形式美感,但又無法脫離漢字語義系統,文意與書意如影隨形,但書法如何勾連語言與圖像符號系統的問題仍懸而未決,我們還需進一步思考書法與語言的內在關聯,現象學提供了另一條闡釋路徑。現象學重返會言說的主體,認為表象上意指關系一一對應的語言符號,實際上充滿諸多意義間隙,而書法正是書寫過程中的不可見意義間隙的凝結。中華民族在以語言進行意義表達的過程中,同時開啟書法“復象”系統,以最為切近語言符號的圖像方式再次“言說”語言,指向無法進入可見秩序的“語言的本質”。語言與圖像相互穿越,共同建構多維度、動態性的書法藝術意義空間。

【關 鍵 詞】 書法與語言 語圖關系 符號學 現象學

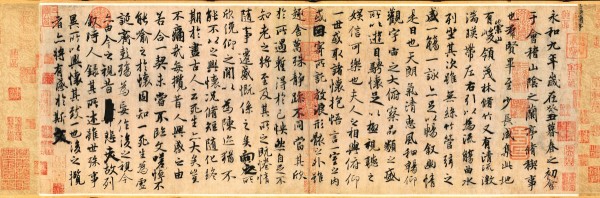

[東晉]王羲之 《蘭亭集序》 (馮承素臨摹本)(圖片來源于網絡)

一、書法藝術:介于語言與圖像之間

書法作為漢字的書寫藝術,其藝術意義主要指向線條形式美感、漢字架構的圖式意義,毫無疑問,“文字一旦寫成書法,文字的內容便退居次要的地位”。書法藝術是對語言符號意指的超越,指向語言符號系統之外的諸多感性的、非理性的、抽象的圖式意義部分。“書法是以漢字為素材,以線條及其構成運動為形式,來表現性靈境界和體現審美理想的抽象藝術。”漢字成為了具有抽象藝術特質的書法藝術的“素材”,漢字的語言符號系統成為書法藝術所超越的對象。

書法藝術本體總是偏向線條圖式意義,在當代,我們也往往從視覺藝術、造型藝術、線條藝術等“圖像性”維度定位書法,將其劃分為美術一類。但是,與西方圖像藝術相比,書法線條圖式是建立在文字的基礎之上的,其線條意義無法脫離語意的影響,張法就對“書法作為一種抽象線條藝術”的定義提出過質疑。他認為,“(書法)不是由點成線形成一個線的抽象世界,而是用筆運行而成字時,要與宇宙中氣之流行而成物”。彭鋒認為,“書法不像抽象繪畫那樣是有意味的形式,文字的內容會反過來影響書法的趣味、格調和境界”。某種程度上,書法之所以能夠成為中華民族文化精神的重要載體,離不開其與語言文學、社會、道德、歷史等意義場域的兼容互滲與潛在關聯,書法線條并非一個純粹的抽象形式構成,書法抽象形式論并不契合書法藝術的基礎狀況。

如果再次回歸書法的基本定義——漢字的書寫藝術,我們便會發現,書法藝術意義的生成始終不能脫離其堅實的漢字符號表意系統。從《蘭亭集序》《祭侄文稿》《寒食帖》等書法經典來看,書法始終是創作主體進行語言文學、情感表達過程中同時生成的線條藝術樣態。書法源于漢字的日常書寫,即使在其藝術形式最為成熟之際,也未脫離漢字的日常使用,書法始終脫離不了一種堅實的語言性因素。書法藝術意義是語言、文學等意義表達過程中,多出的那么一部分因素。因此,對書法而言,漢字的語言表意系統至關重要,所以沈鵬強調“中國書法的第一推動力是漢字”,但是,當我們強調書法與語言符號系統的內在關聯,強調書法的漢字基底時,書法藝術本體又隱隱地偏向另一方,即線條圖式意義,所以沈鵬在強調漢字的重要性之后,緊跟一句“深藏在漢字中的中國書法的基因是線條”。當我們強調書法的書意時,我們又不能背離其漢字符號系統;當我們強調書法的文字基底時,書法又試圖超越文意,指向“書意”線條的圖式意義。“‘文意’與‘書意’構成了書法的特殊矛盾和特殊本質。無‘文意’則無書法,無‘書意’更無書法。”書法藝術在文意與圖意之間搖擺,成為一種語言與圖像系統的“間性”存在,書法藝術意義是語言符號系統與線條圖式符號系統相互交融、辯證運動的結果。

……

*本文系2020年度國家社科基金重大項目“當代藝術提出的重要美學問題研究” (項目批準號:20&ZD049)的階段性成果。

作者:于廣華 單位:四川大學藝術學院

《中國文藝評論》2023年第6期(總第93期)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊