戲曲傳承首先是傳統文化的傳承

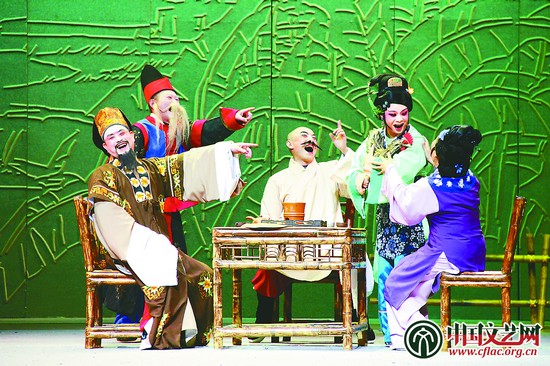

薌劇《保嬰記》演出場景 陳志鴻 攝

莆仙戲、梨園戲等具有代表性的福建戲曲五大劇種以及被列入“聯合國非物質文化遺產保護優秀實踐名錄”的泉州提線木偶等7臺福建優秀地方戲劇目于國慶前在國家大劇院、中央黨校和北京梅蘭芳大劇院相繼上演。無論是精彩的表演還是嗲嗲的閩南方言,都讓人拍手稱快,大呼過癮。

日前,作為“慶祝新中國六十五華誕·同圓中國夢——福建戲劇優秀劇目進京展演”活動的組成部分,由中國藝術研究院、福建省文化廳主辦,中國藝術研究院戲曲研究所、福建省藝術研究院承辦的福建地方戲傳承與發展學術研討會在京舉行,為福建地方戲劇目創作、舞臺表演、人才培養等建言獻策,共同探討福建地方戲的傳承與發展。

中國戲曲版圖上的高地

現如今,地方戲京昆化、戲曲話劇化、戲不夠舞來湊等問題大量充斥于地方戲中,戲曲喪失了它本來的深厚底蘊與文化魅力,取而代之的是摒棄傳統與盲目創新,很多地方戲逐漸走向消亡。而在眾多變了調的地方戲中,福建的地方戲卻獨樹一幟,在中國戲曲學會副會長龔和德看來,福建地方戲在中國戲曲版圖上位居高地,全國戲曲看福建,一點也沒有錯。

福建地方劇種歷史悠久、種類繁多,保存一批宋元南戲、明清諸腔以及近現代新興劇種,它們發生于不同的歷史時期,堪稱中國戲曲史的縮影。福建省現存23個劇種,其中18個本土劇種、5個外來劇種,另外還有5類木偶戲,共有19項列入國家級非物質文化遺產名錄,成為閩文化中寶貴的文化遺產。福建作為戲劇大省,既擁有京劇、越劇、歌劇、舞劇、話劇等全國性的劇種,更擁有閩劇、莆仙戲、高甲戲、梨園戲、歌仔戲(薌劇)、木偶戲等一批歷史悠久的地方戲曲劇種。福建省文化廳廳長陳秋平說,地方戲是福建文化的瑰寶,至今仍大量保留著宋元南戲的遺痕,被國內外學者稱之為“南戲的活化石”。

福建戲曲贏在了彎道上

中國戲曲學院教授傅謹指出,近60年以來,戲曲給了人們一個很大的困惑——傳統戲的高度似乎很難逾越。而福建的戲曲,無論是在傳統戲改編上,還是當代戲曲創作上都十分出色,和傳統戲相比也毫不遜色。為什么別的省份沒有做到而福建做到了?傅謹認為,原因是福建并不是贏在了起跑線上,而是在彎道上沒輸。他告訴記者,上世紀90年代,西方思想大量涌入國內,人們開始質疑傳統戲曲的魅力,認為借鑒國外先進思想和走出去恰逢其時,文化不自信開始肆意蔓延,戲曲也深深被傷害,很多地方戲都在這時失去了方向,沒有了正確的導向,沒有了對傳統文化的堅守,于是無形中給自己改了名字,有的甚至連自己的名字都沒有了。而此時,福建卻在堅守,堅守著傳統戲曲的陣地。20多年過去了,福建戲曲在充滿了傳統戲曲魅力價值的同時,不斷探索自己特殊的敘事方式和表演藝術手法,文化自信使得福建贏了。

福建尊重傳統,重視對地方戲賴以生存、發展的文化土壤的保護,其中包括語言、民俗活動、禮儀、節慶、民間信仰等方面。傅謹表示,沒有方言就沒有地方戲,地方戲的特殊魅力也就不能充分展現,所以說方言是地方戲的命脈,一個劇種不能讓本地人喜歡又怎么能讓世界喜歡?福建有六大方言區,每個方言區都有其代表性劇種。保護地方民俗、民風、語言、禮儀、節慶、民間信仰等地域文化特質,才能保持民眾生活和文化心態的多樣化。除此之外,福建還重視對地方戲曲歷史文獻資料的搶救、保護、研究和利用,加強對地方劇種的保護。近年來,福建不斷加強對非物質文化遺產的保護,大力推進以活態傳承的非物質文化遺產的保護為核心的閩南文化、客家文化、媽祖文化等文化生態保護區建設,為地方戲的文化生態保護與建設保留了原生性的文化土壤。

戲曲藝術如何傳承是大問題

在大多數人看來,福建戲曲已經達到了一定的高度,在劇本創作、舞臺演出、理論評論方面有以鄭懷興、曾靜萍、王評章等為代表的一大批優秀人才。然而,中國藝術研究院戲曲研究所代所長賈志剛則表示,福建地方戲的傳承乃至中國戲曲藝術的傳承仍然面臨著困境。不僅是福建,甚至全國的地方戲在傳承上都遇到前所未有的挑戰。

賈志剛指出,中國傳統文化藝術在發展的歷史進程中極為重視傳承,從原始社會的“樂教”至今,中國傳統文化至少傳承了五千多年,傳統戲曲藝術如果從唐代的教坊與梨園算起,至少傳承了1300多年。這1300多年的傳承中發生了兩次重大演變,第一次演變從唐代至清末,戲曲的傳統教育達到最高峰,齊如山歸納為4種傳承方式,即戲班、科班、票房、堂子。根據周志輔《道咸以來梨園系年小錄》記述的215位名伶的出身來看,堂子出身共139人,占總數的近三分之二。第二次演變自民國開始至今可稱之為新型或新式教育,以1912年易俗社成立為標志。而中國第一所新型的戲曲學校則是1919年9月成立的南通伶工學校。令人不解的是傳統戲曲藝術在1300年的發展中,傳承是沒有問題的,無論是第一次演變的4種傳承方式還是1912年以后的新型教育,都培養出一代又一代的眾多名角,劇目層出不窮,技藝高超精湛。那么,改革開放后的今天,戲曲藝術傳承為什么難以為繼?“真正的原因則是傳統文化的發展在文化大革命的10年中出現斷裂,導致當今失去了傳統文化巨大支撐力的戲曲傳承舉步維艱。我們之前對戲曲傳承有一個誤區,似乎戲曲傳承只是技藝、技術、技巧的繼承,現在看來單純技藝、技術、技巧的傳承與我們的期待十分遙遠。戲曲藝術的傳承首先是傳統文化的傳承,包括傳統美德、價值觀、人生觀以及審美判斷等,這才是傳承的主脈。換句話說,戲曲藝術的傳承絕非只是形式上繼承,其中必須要包含傳統文化深厚的內容積淀,沒有這樣的內容積淀,技術外殼的傳承很可能是徒勞無功的。”賈志剛說。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊