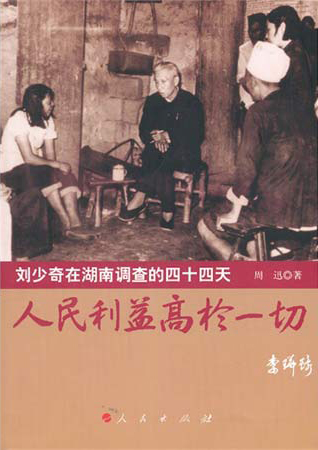

一筆寶貴的精神財富——讀周迅長篇紀實文學《人民利益高于一切——劉少奇在湖南調查的四十四天》

——讀周迅長篇紀實文學《人民利益高于一切——劉少奇在湖南調查的四十四天》

我懷著崇敬的心情,拜讀了人民出版社出版的《人民利益高于一切——劉少奇在湖南調查的四十四天》一書。

1961年,少奇同志在湖南農村蹲點調查了四十四天,獲得了大量的第一手資料,不僅為黨和國家作出重大決策提供了直接依據,得到了毛澤東主席的褒揚,而且也為我們黨和國家留下了一筆寶貴的精神財富。

榜樣的力量是無窮的。劉少奇同志在湖南調查的四十四天,為全黨樹立了一個“把人民的利益放在至高無上的地位”、“實事求是”、密切聯系群眾、艱苦奮斗、勇于批評和自我批評的典范。

“實事求是”、“一切從實際出發”,既是我們黨治國理政的思想路線,也是每一個領導干部和每一個共產黨人處事的一個基本準則。三年困難時期為什么會造成那么大的困難?其主要原因之一,就是相當多的干部背離了“實事求是”、“一切從實際出發”的思想路線:浮夸虛報糧食產量,而上級有關部門就根據虛報的糧食數字來安排農村糧食的征購,結果造成農民斷糧挨餓,不少人得了浮腫病,有些人甚至被餓死。這是多么慘痛的教訓啊!而少奇同志在湖南調查的四十四天,從出發點到落腳點,全過程始終貫徹著“實事求是”、“一切從實際出發”這條紅線。他回湖南調查,就是為了搞清楚人民群眾生活的真實情況,摸清社員群眾對公共食堂的真實想法,切實聽到沒有經過包裝、來自群眾的真實聲音。

當時,那么多的農村基層干部明明知道上報的數學是浮夸的,為什么還要這么做呢?有的是怕“落后”,怕丟面子,而要所謂的“爭上游”;也有的是屈服于上級干部的淫威說到底還是出于私心。可見作為一個干部,作為一個共產黨人,要在任何時候都能堅持“實事求是”的原則,是很不容易的。少奇同志為了能與群眾打成一片,從而能在調查中聽到群眾的真心話,他輕車簡從,謝絕了省委領導的陪同,謝絕了高級轎車,不住賓館,四十四天有三十三天吃住在生產隊,六天六夜住在破舊的養豬場;在與群眾座談中,為了打消群眾的顧慮,他主動作自我批評,還摘下藍布帽向社員群眾深深鞠躬、賠禮道歉。少奇同志就是這樣踐行他自己所說的:“我們共產黨是為人民謀幸福的,要把人民的利益放在至高無上的地位,營造一種講真話的氣氛。”

以習近平為總書記的黨中央在帶領全國人民為實現中華民族偉大復興的征途中,高懸反腐利劍,既打“老虎”,又拍“蒼蠅”,深得民心。像周永康、徐才厚這樣曾經的位高權貴,而今卻為何走到了人民的反面?其根本原因就在于他們徹底背叛了“全心全意為人民服務”、“人民的利益高于一切”這個根本宗旨,私欲膨脹,無所顧忌。周徐們并不是不知道“人民的利益高于一切”的道理,關鍵在于他們是說一套做一套,知行不一,言行不一。其中有的剛剛還振振有詞,向臺下作從嚴治黨、反腐倡廉的報告,接著就被“雙規”,真是莫大的諷刺。

而我們的少奇同志在湖南調查的四十四天,為黨和國家留下的這筆寶貴的精神財富,其最耀眼之處,就是他“把人民的利益放在至高無上的地位”,內化于心,外化于行,知行合一。

黨中央已經決定,2015年要在全國縣處級以上領導干部中開展“三嚴三實”的專題教育,這“三嚴”,就是“嚴以修身,嚴以用權,嚴于律己”。我覺得,這“三嚴”從根本上來說,也就是要“把人民的利益放在至高無上的地位”,內化于心,外化于行,知行合一。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊