手工的《月亮和六便士》、刺繡的《草葉集》……數(shù)字時(shí)代,我們?nèi)绾巍白鰰?shū)”

“小時(shí)候用省下的零花錢(qián)買(mǎi)了一套人民文學(xué)版的《紅樓夢(mèng)》,6塊5毛錢(qián)三本。那套書(shū)被我翻爛了,除了它的字體、顏色,甚至還記得它的氣味。這就是一本紙質(zhì)書(shū)對(duì)一個(gè)愛(ài)好者的價(jià)值所在。”資深文學(xué)編輯馮濤至今對(duì)兒時(shí)一套《紅樓夢(mèng)》印象深刻。在這個(gè)圖書(shū)越來(lái)越快消化,電子閱讀越來(lái)越普及的時(shí)代,紙質(zhì)書(shū)的魅力在哪里?紙質(zhì)書(shū)制作背后又有什么奧秘?近日,馮濤和書(shū)籍裝幀設(shè)計(jì)師張志全及上海譯文出版社技術(shù)編輯朱奇一起,以數(shù)字時(shí)代“紙書(shū)何為”為題,帶領(lǐng)讀者從作品內(nèi)核、裝幀設(shè)計(jì)、制作工藝等方面鑒賞經(jīng)典作品,進(jìn)一步探討紙質(zhì)書(shū)的意義。

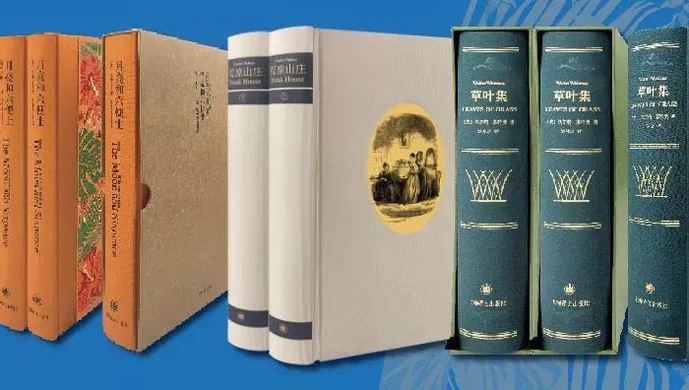

不同于市面上大多數(shù)《月亮和六便士》以高更的畫(huà)或銀月亮金錢(qián)幣作為封面設(shè)計(jì),珍藏版《月亮與六便士》選用了熱烈的橙色作為底色,配上綠色熱帶植物圖案,顛覆了一直以來(lái)市面上的設(shè)計(jì)主題。“作品的主人公最后到了塔希提島,在熱帶的海島找到了他真正的藝術(shù)理想,這是一種絢爛至極的感覺(jué)。熱帶植物恰好有這非常蓬勃甚至野蠻生長(zhǎng)的感覺(jué)。”張志全說(shuō),對(duì)設(shè)計(jì)師而言,需要體會(huì)每本書(shū)所傳達(dá)的信息,通過(guò)設(shè)計(jì)讓讀者萌生出閱讀的快樂(lè)。

在裝幀上,《月亮和六便士》貼近西方經(jīng)典裝幀形式,書(shū)脊采用布料,封面和封底使用PU材料,這給整個(gè)制作過(guò)程帶來(lái)不少麻煩。這種特殊材質(zhì)決定了在制作工序上無(wú)法采用一般的先做殼再飾面的順序,殼的精準(zhǔn)程度直接決定了飾面的效果,加上皮質(zhì)只能用絲印處理,所有圖案都是一個(gè)個(gè)顏色絲印上去,對(duì)精確度要求極高:滾金的花邊和黃色的花蕊不是一次印的,花朵主體和花的紋路也是分開(kāi)印的,這要求每次套印都要非常準(zhǔn)確。馮濤笑稱(chēng),這個(gè)過(guò)程簡(jiǎn)直是“在大工業(yè)時(shí)代做一件高度手工化的事”。書(shū)中插圖選了很多高更的原畫(huà),盡量調(diào)至原畫(huà)色彩,印在油畫(huà)布機(jī)理般的藝術(shù)紙上,就像藏書(shū)票一般,“幾乎可以當(dāng)成正經(jīng)的高更畫(huà)冊(cè)”。這種手工感和溫度打造了“每本都獨(dú)一無(wú)二”的《月亮和六便士》。

在數(shù)字化時(shí)代,工業(yè)化、流水線式打造出來(lái)的圖書(shū)也是臉譜化的。對(duì)朱奇來(lái)說(shuō),更想做的是把宏大層面的讀書(shū)含義,包括它的文化底色統(tǒng)統(tǒng)放置到一本書(shū)里,書(shū)不應(yīng)該只是一讀了之、只有純粹內(nèi)容的載體,而是能夠珍藏的文化品。

作為惠特曼誕辰200周年紀(jì)念版本,典藏版《草葉集》復(fù)刻了1885年原版裝幀,并使用布面刺繡燙印,這是如今很少使用的圖書(shū)工藝。責(zé)編宋芊找到了第一版《草葉集》封面圖片,這是惠特曼本人設(shè)計(jì)的。由于年代久遠(yuǎn),圖片十分模糊,張志全先用放大鏡放大細(xì)節(jié),再進(jìn)行矢量化操作,盡管模樣出來(lái)了,但真正的刺繡工藝在落實(shí)中困難重重。不同于制衣中的刺繡可以用無(wú)紡布做支撐,為了做殼方便,圖書(shū)裝幀的布料背后裱的是一張膠版紙,它沒(méi)有無(wú)紡布的張力,非常脆弱,導(dǎo)致每次繡的過(guò)程中線腳都會(huì)破。為此,朱奇換了好幾家工廠,最后決定去除膠版紙,直接使用無(wú)紡布,繡完后再上機(jī)繼續(xù)做殼。這又帶來(lái)了燙印的問(wèn)題,由于火印和燙印都是用銅版壓下去的,很難做到不損傷書(shū)殼上的繡樣,因此最終呈現(xiàn)的燙印效果稍微有些斑駁。有趣的是,這樣的成品倒也更具“原版的味道”。

“有味道”也是不少讀者對(duì)這版《草葉集》的感受。古樸精美、別具匠心的布面刺繡燙印封面很有格調(diào),喜愛(ài)藏書(shū)的讀者吳先生笑稱(chēng)其為“頂級(jí)窗簾布”。對(duì)他來(lái)說(shuō),無(wú)論何時(shí),文字始終是有力量的,尤其是和文字建立聯(lián)系、把玩書(shū)籍的過(guò)程成為獲取人生快樂(lè)的一種方式,這是藏書(shū)的最大滿(mǎn)足感。

在當(dāng)下“紙質(zhì)書(shū)已死”的論調(diào)下,這些極具設(shè)計(jì)感的紙質(zhì)書(shū)仍在堅(jiān)守著自己的“陣地”——將每本書(shū)的精神內(nèi)涵裝進(jìn)一個(gè)更貼合其價(jià)值的容器里,成為網(wǎng)絡(luò)時(shí)代不可取代也不可復(fù)制的文化工藝品,到達(dá)那些真正懂得、珍惜它們意義的讀者手中。正如馮濤所說(shuō),無(wú)論時(shí)代如何變化,閱讀這一行為不會(huì)輕易改變。書(shū)是美好的實(shí)體,充滿(mǎn)感情與回憶。

賬號(hào)+密碼登錄

手機(jī)+密碼登錄

還沒(méi)有賬號(hào)?

立即注冊(cè)