與讀者平等對(duì)話的精神氣度

在散文集《在碎片中尋找》(時(shí)代文藝出版社2019年12月出版)的后記里,作家興安追溯他五年前重拾畫筆、開始水墨藝術(shù)創(chuàng)作時(shí)說:“如果繪畫是一顆美味的果實(shí),那么文學(xué)便是一棵參天大樹。我就是攀援在樹杈上的一個(gè)懵懂少年,當(dāng)我兩鬢斑白的時(shí)候,我終于摘到了那顆果實(shí)。”可以說,興安在文學(xué)這棵大樹上一路攀爬的動(dòng)作,表面看來只是修枝剪葉做編輯,實(shí)際在修煉暗功夫,直接開花結(jié)果搞創(chuàng)作,而且這創(chuàng)作還終于分了兩個(gè)杈,結(jié)了兩種果,一邊是水墨書畫,一邊是散文。

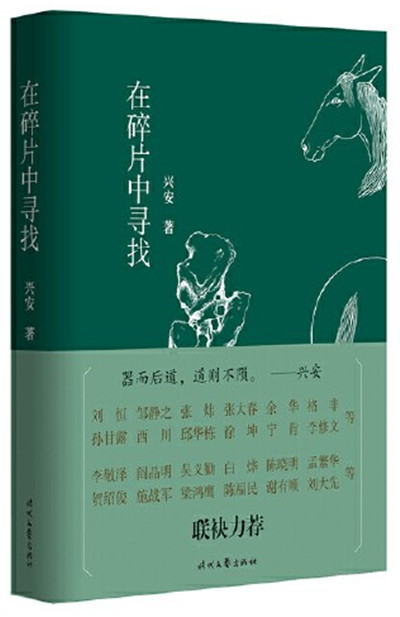

興安《在碎片中尋找》時(shí)代文藝出版社(圖片來源:豆瓣)

《在碎片中尋找》收文少而精,無標(biāo)題的三輯,隱隱對(duì)應(yīng)著自我、朋友和閱讀三個(gè)主題。不同于尋常散文總難免在自我描述時(shí)失之過度自戀、在寫友人友情時(shí)流于應(yīng)酬敷衍、在談讀書時(shí)又每每淪為文抄公或謄錄機(jī),興安關(guān)于自我、朋友和閱讀的散文書寫,大都貫穿了雙聲混響的重奏旋律,鋪設(shè)了斑斕基調(diào)。這使得他的這些散文,不僅從整體上擺脫了局促于攬鏡自顧的小家子氣、周旋于友情唱和的江湖氣、凝滯于字句饾饤的酸腐氣,更在言辭細(xì)節(jié)層面煥發(fā)出一種光彩綻放的活力。

《我不是畫馬的人》是篇千字文,結(jié)尾處興安寫道:“畫了那么多的馬,但我并不是一個(gè)畫馬的人,我應(yīng)該是一個(gè)用筆墨,用心渴望與之建立關(guān)系的人。”這里的“畫馬”,可以替換成“寫散文”。在散文創(chuàng)作中,興安所喜歡、所追求的,并不是博得一個(gè)散文家的名分,更不是為了顯擺或展示一個(gè)孤零零的自我,而是與自我以外的他人和遠(yuǎn)方的世界,建立起一種用心才能發(fā)現(xiàn)、用筆墨才能把握和呈現(xiàn)的密切關(guān)系。

在《蒙古包:真實(shí)的與想象的》《迷人的杭蓋,烏蘭毛都草原》《風(fēng)鬣霜蹄馬王出》中,他記述了自己重回草原、尋訪民族文化傳統(tǒng)和鄉(xiāng)情鄉(xiāng)愁之旅;在《我記憶中的汪老》《說不盡的劉恒》《紀(jì)念一個(gè)被遺忘的作家》中,他寫了文壇前輩和師友同儕與自己交往的往事,或是自己閱讀求知視野中的印象寫照;《他和我們一同思考并發(fā)笑》《〈北京文學(xué)〉:六十年的歷史,十五年的記憶》則偏重于論文說理和紀(jì)實(shí)憶舊。興安以第一人稱的敘述視角或現(xiàn)場見證者的身份所展現(xiàn)的,并非一個(gè)孤芳自賞的小我,而是對(duì)所見的人、事、景物和歲月世態(tài)都飽含誠意。由此,興安的這類散文,給記憶中的瞬間留影賦形、讓經(jīng)驗(yàn)中的表象變得況味醇厚。

細(xì)察措辭文風(fēng)和篇章架構(gòu),在讀者和他所寫的內(nèi)容之間,散文創(chuàng)作中的興安都甘當(dāng)平實(shí)的媒介、暢達(dá)的橋梁。這正像他在自己更熟悉也更擅長的文學(xué)評(píng)論實(shí)踐中的一貫表現(xiàn)那樣,總是以沉靜的傾聽、從容的交流,來謙和地證明自己的存在。在文學(xué)評(píng)論的場合,興安的招牌神態(tài)是沉穩(wěn)低調(diào)。他總把近旁的聽眾和遠(yuǎn)方的讀者,都當(dāng)成可以交心的朋友,用溫婉的措辭拉近距離,用明晰的話語傳遞信息。有愛憎好惡,但只是流露于切實(shí)的描述。有立場取向,但更多的是映襯在篇章文脈的整體肌理之間。這種樂得與讀者平等對(duì)話的精神氣度,體現(xiàn)著興安為人為文的個(gè)性,也牽連著中國現(xiàn)代散文創(chuàng)作的流脈中久已有之的一派傳統(tǒng)。

興安散文在民族、地域、文學(xué)、藝術(shù)、歷史傳統(tǒng)等宏大題材,以及日常生活、友誼親情等微題材中,都能以洗練的筆觸,拓展出一片自我與他者娓娓對(duì)話的寬廣視域。其間容納的,有人情世態(tài)的描述,有品文析理的思辨,更有個(gè)性神采的迸發(fā),豐富而不駁雜。一如興安迄今在美術(shù)創(chuàng)作方面最見長的勾線造型和寫意傳神那樣,興安散文中的那些隨著明快恬靜的敘述推進(jìn)和偶爾點(diǎn)染的思辨語句,穿插浮現(xiàn)在作品里的畫面描摹,常是精心剪裁之后的簡筆速寫,看似一揮而就,讀罷卻余韻悠長。

若說興安散文因承續(xù)了散文本身的現(xiàn)代傳統(tǒng)而顯得“有根”,那么從水墨藝術(shù)而來的這點(diǎn)偷師取法,或許就可稱作興安散文為它所棲所依的文學(xué)傳統(tǒng)的粗壯樹干,奮力增益,新添加的一莖青枝嫩葉。對(duì)此,恰切的概括,可能還得仿照興安對(duì)自己越界畫馬的那句自況來講:他不是一個(gè)一般的寫散文的人,而是用散文寫作的方式向文學(xué)與藝術(shù)的雙重傳統(tǒng)致敬,渴望與之建立一種近在當(dāng)下的鮮活聯(lián)系的人。

(文中圖片已注明來源,如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除)

(作者:李林榮,中國文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)會(huì)員,北京第二外國語學(xué)院文化與傳播學(xué)院教授)

賬號(hào)+密碼登錄

手機(jī)+密碼登錄

還沒有賬號(hào)?

立即注冊(cè)