讀懂中國古建筑上的雕刻語言

在中華民族光輝璀璨的文明史上,木雕工藝是歷史悠久的具有代表性的中國傳統民間藝術形式之一。中華民族的木雕藝術具有豐厚的傳統和鮮明的民族特色,可謂雕工精湛、主題鮮明,使人看了驚嘆不已,贊不絕口。木雕工藝作為我國傳統藝術的一絕,早已享譽海內外。

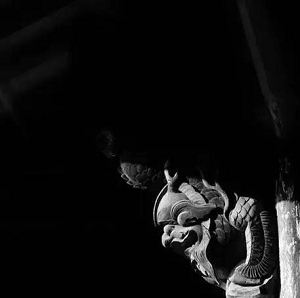

中國講求“天人合一”,崇高自然,與自然相融相生,所以,幾千年來,中國建筑一直以木構架建筑房舍宮府,形成了我國獨特的木建筑。建筑木雕則始于對部分構件的裝飾加工,使之符合于建筑審美的需要,久而久之,便成了建筑中不可缺少的部分,并融于整體建筑中,與白墻青瓦相呼應,構成了和諧統一的整體建筑外觀。同時,木雕的形象與庭園草木、室內陳設家具相互映襯,體現了中國人特有的精神與審美趣味。

中國建筑木雕源于何時,一直沒有定論,但據史料記載,戰國時期的建筑就有“丹楹刻桷”的常規做法,可見其歷史之久遠。宋代《營造法式》中記載了關于建筑木雕的詳細做法和圖樣,說明在五代兩宋時期,建筑木雕的發展已相當成熟。至明清兩代,木雕技藝相當高超,建筑木雕向立體化方向發展。

木雕離不開對木質的選擇和技法的運用。通常,對木質的選擇十分慎重,木纖維的橫向結構要緊密,這樣不易開裂。木質要十分細膩,具有一定的韌性,便于用刀。木料的強度也很重要,以保證刻好的作品不輕易變形。《營造法式。雕刻制度》中,對木雕的技法描述得很詳盡,縱觀歷代建筑木雕,其雕刻技法可分為混雕、剔地雕、線雕、透空雕、貼雕幾大類。

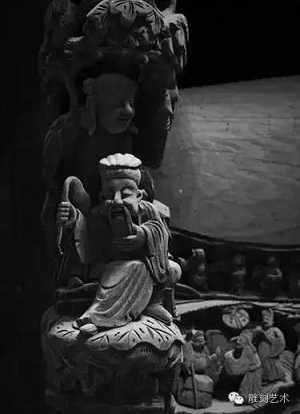

混雕:相當于雕塑技法里的圓雕,具有三維主體的效果,可多面觀賞,多應用于撐拱、垂花等部位,常利用混雕技法,將形象刻畫得非常精細,充滿生氣。

傳統木雕的圖案有著豐富的內涵,處處滲透著中國傳統文化精神。木雕藝術通過不同的題材形式和裝飾手法寄寓人們對美好生活的向往。木雕的題材內容體現了民間美術的共性,滲透著中國傳統文化蘊含的思維方式、價值觀念、行為準則,成為中國傳統文化的重要組成部分。作為傳承中國傳統文化重要藝術手段之一的中國木雕藝術,應該隨著社會的發展,創作出具有時代感的木雕裝飾紋樣,以充實、豐富木雕藝術的裝飾題材,宣揚和傳承中華民族的思想和文化。

傳統木雕的圖案有著豐富的內涵,處處滲透著中國傳統文化。自古以來人們通過這些雕刻圖案表達對美滿婚姻、子孫繁衍、健康長壽、生活幸福、萬事如意的祝愿和希冀。

傳統木雕作為一種民族文化的表現形式,體現出中國人民特有的文化精神與審美趣味,體現出中華民族追求至善、至美、至真的精神。內容既有反映中華民族道德進步思想,又有一定歷史、階級和社會局限的道德舊識。傳統支配人們的習慣,決定人們的思維方式,體現在一個民族觀念和行為的方方面面。

千百年來,中國傳統的道德觀已經深深融入中國民眾的思想觀念和日常生活,成為傳統文化的精華部分,是中華民族大家庭共存共榮的凝聚劑和內聚力。傳統木雕藝術再現生活的本質,以藝術形象和藝術感染力來展示中華民族的傳統美德,使人們在藝術享受中感受到警醒和陶冶,同時又能感受到古文化的魅力。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊