讓傳統禮樂成就今天的風雅中國

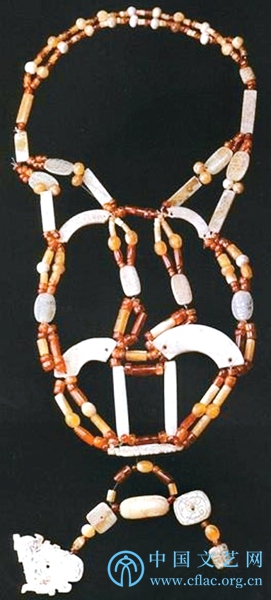

西周組玉佩

西周形成規范的禮儀制度,服飾被納入到一個穩定的表意體系。即審美和象征共同構成了它相對穩定的藝術特征

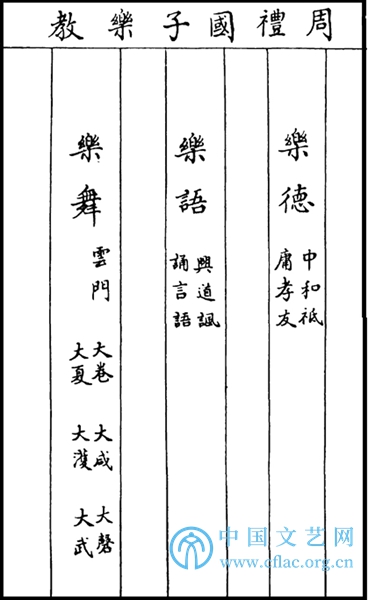

周禮國子樂教圖

樂教不僅是音樂教育,且涉及西周時期對音樂的整體定位,標明了一條音樂從技術到德性、到政治的路徑

“中國有禮儀之大,故稱夏。有服章之美,謂之華。”禮樂對中華民族的標識意義從唐代孔穎達在《春秋左傳正義》中的如是言中清晰可見。

“言語之美,穆穆皇皇;朝廷之美,濟濟翔翔;祭祀之美,齊齊皇皇;車馬之美,匪匪翼翼;鸞和之美,肅肅雍雍。”《禮記·少儀》亦描述了一個詩意美好的國家建構理想圖景。

作為禮儀之邦的傳統中國,這種審美化的國家理想,始終為政治實踐提供著追慕的目標。

今天,當建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國成為我們奮斗目標,當大力弘揚中華優秀傳統文化成為當下的強烈呼聲和實踐方向,回望泱泱中華五千年文明歷史,我們能從中汲取怎樣的滋養?換言之,如何有效激活傳統文化資源,切實助力今天的文化建設?這也正是推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展實踐應有之義。由北師大哲學學院教授、美學研究所所長、北師大美學與美育研究中心主任劉成紀擔任首席專家,并集結余開亮、徐習文、郭善兵、韓偉等來自全國多所高校學者的2017年度國家社會科學基金藝術學重大項目“傳統禮樂文明與當代文化建設研究”,將架起傳統禮樂與當代文化建設之間的思想橋梁。日前該項目在京召開開題報告會,北京大學哲學系資深教授葉朗以及陳望衡、朱良志、張法、鄭巖、李春青、李景林等美學、哲學、考古學界知名專家學者對這一項目選題價值、預期目標、研究思路和方法以及理論創新給予了高度肯定和極大期待,也為如何完善項目建言獻策。

“當下,國家強調‘傳承和弘揚中華美學精神’,中華美學精神到底是什么?核心和靈魂到底是什么?需要我們進一步深入研究。”會上,葉朗直指當下美學研究的重點與核心。事實上,這一項目正是建基于對中國美學與中華美學精神重新認識的基礎上生發而來。近十幾年一直致力于中國美學史、藝術史研究的劉成紀認為,中國社會自周公制禮作樂始,禮樂既是美和藝術問題,又向社會政治制度和文化蔓延,成為中國傳統文明的最顯在表征。所謂中國美學就是兼具藝術、政治、文化面向的禮樂美學,所謂中華美學精神就是促成整個社會和諧有序的禮樂精神。由是,中國古代的禮樂,不僅是美和藝術問題,也是政治、文化問題,它在藝術、政治、文化之間構成了一個逐步放大的價值連續體,代表了中國傳統文明的核心價值。然而,中國禮樂文明的發展在經歷西周最完備形式后,每個時代均顯現出偏至和局限,直至近代以降,禮樂之于家國天下的宏大價值日漸喪失。今天,全面把握禮樂文明的內涵,重構它與現代文化建設新型關系具有緊迫的現實意義。因此,該課題試圖以史實考辨和線索梳理為基礎,從美和藝術出發,恢復禮樂文明在歷史中的本來面目,探討這一文明體系如何向當代文化生成,從而探索其對當下中國文化建設的實踐意義。

禮樂藝術的界定:

禮樂何以成為美與藝術?

現代以來,對于中國傳統禮樂,藝術研究者往往將其直接等同于音樂,于是禮樂文化被等同于音樂文化,禮樂教育被等同于音樂教育。這導致對禮樂藝術特性的嚴重誤讀。樂作為美與藝術毋庸置疑。那么,禮如何納入到美與藝術?

對此,劉成紀指出,禮對個體來講,首先是彬彬有禮,即個體行為的雅化或行為的藝術化和審美化,可以稱為行為藝術或藝術行為。禮對群體來講,主要作為儀式性的活動存在,給群體活動建立秩序。所以劉成紀認同日本美學家今道友信將這種具有鮮明表演特性的群體性儀式活動稱之為“典禮藝術”。同時,按照古代“器以藏禮”觀念,禮儀空間被禮器所規劃,意味著禮器是中國傳統倫理觀念、哲學觀念甚至天地人神觀念的物化形態。因此,禮器除了實用和審美價值外,更多充當了政治、哲學乃至神學觀念的視覺標識物,即象征價值才是器以藏禮的真義。易言之,實用、審美、象征是中國傳統禮器的三大價值面向。正因此,著名藝術史家巫鴻稱之為“禮儀美術”。這樣,禮作為審美與藝術形態,至少可從三個層面把握。即作為個體的行為藝術或藝術行為,作為群體儀式性活動的典禮藝術,作為禮器的禮儀美術。而樂也非單指音樂,而是詩、樂、舞的總稱。“所以,完整地理解禮樂,應該將其視為空間性藝術(行為藝術、典禮藝術和禮儀美術)和時間藝術(詩、樂、舞)的交會形式。唯有如此,才能認識禮樂作為藝術的整體特征。”劉成紀說。

禮樂藝術與文明的關系:

禮樂成為中國傳統國家政治文化的核心價值

禮樂之于現代學者,往往是藝術史家視其為藝術,政治學者視其為國家制度,文化學者視其為禮樂文化,這種源于西方現代學科分類對中國一體性知識體系的人為切割,不僅導致對同一問題的認知混亂,更遮蔽了禮樂價值的完整認知與現代轉換。

因此,該課題將禮樂視為一個縱貫藝術、文化和文明的連續性概念。在劉成紀看來,中國古代,禮樂是一攬子建國方案的統稱,包括政治、倫理、文化、藝術等諸多環節。禮樂雖并非專指美和藝術,但美和藝術卻構成了中國古代政治、倫理、文化的核心價值。首先,美和藝術的起源與國家制度文明起源具有一體性。從歷史看,美和藝術與中國傳統政治的交互關系,始于華夏民族的初創時期。華夏、華山以及出土于華山之麓的廟底溝彩陶圖案,共同昭示出原始意義上的華夏民族,是以美麗的花朵作為其圖騰或象征的民族。以此為背景,基于“器以藏禮”,中國上古政治可稱為以禮器為標識的圖像政治,并向日常生活廣泛蔓延。由此,審美的政治化或政治的審美化,代表了中國傳統制度文明在其發端期的重要特性。

其次,中國自上古以降,雖封建王朝代有遞變,但崇尚禮樂卻是變中的不變。中國歷代王朝無一不以“興禮樂”作為政治成功的標志,顯現禮樂政治之于中國傳統政治的永恒價值。而禮樂制度,是一種訴諸審美和藝術的政治制度。在實踐層面,“禮樂之說,管乎人情矣。(《禮記·樂記》)”說明禮樂政治的施行非外在強制,而是對人內在善性的發蒙,也意味著順應人性的禮樂教化構成了政治實踐的最重要方式。中國歷史上,周王朝以“尚文”為特色,其最重要的表現就是對人民進行持之以恒的禮樂教化。即內基于人性,外發為審美,大成于禮樂,代表了中國傳統制度文明的核心價值。

第三,中國社會自先秦始,雖諸子思想多元歧出,但愛構成了家國觀念的基本共識。這種愛的社會組織法奠基于血緣之愛,即孝悌;然后被放大到鄰里,即“里仁為美”;再被放大到社群,即“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”;最后擴及到全人類,即“四海之內皆兄弟”。這樣,從個體到家庭、國家、天下,就成為以愛連綴而成的共同體。這一進程,表現出從血緣、文化認同最終走向禮樂文明審美認同的總趨勢。

“尚文構成了禮樂的共同特質,一體之仁是禮樂的內在心理基礎。換言之,禮與樂作為一對對舉的概念,兩者的統一離不開‘文’和‘仁’的內外夾持。只有認識到仁、禮、樂、文的一體性,才能形成對禮樂文明的完整判斷。禮樂不僅是中國藝術原則,而且是從藝術不斷外發的家國天下的總原則。于此,藝術向社會政治、文化無限放大,直至‘大樂與天地同和,大禮與天地同節’(《禮記·樂記》),從而生成一個藝術化和審美化的世界。唯有持這種開放視角,才能完整理解禮樂文明體系在傳統中國的價值。”劉成紀說。

禮樂文明的現代轉化:

“美治”之于雅化中國

印度詩哲泰戈爾曾說過:“世界上還有什么事情比中國文化的美麗精神更值得寶貴的?”在國家治理層面的“郁郁乎文”,在個體修養層面的“文質彬彬”,在家族傳承層面的“詩禮傳家”,傳統中國無處不在由內而外、由個體到家國的風雅精神正是被劉成紀稱之為“美治主義”理想政治觀念的現實兌現,也正基于這種精神引領與理想指向,才有其傾力助推禮樂文明的現代價值生成。

“美和藝術絕不僅是中國傳統制度文明的構成要素,而且是其核心價值,代表了傳統中國的立國精神。以此為背景看,今人在闡述中國藝術與國家制度文明的關系時,往往僅注意其潤色鴻業的工具性意義,就存在重大缺失。”劉成紀指出,美和藝術作為一種精神或價值理想,它對現實政治的主導、引領功能要優先于服務功能,它規劃傳統制度文明的意義要遠遠大于被制度規劃的意義。換言之,美和藝術之于傳統中國,既是本也是末,既是體也是用。這種價值的雙重性意味著,傳統中國的風雅特性不僅在其表象,更在其內在本質,以禮樂立國的國家觀是其數千年保持禮儀之邦、藝術之國美譽的根本原因。這種國家特質對建設社會主義精神文明無疑具有重要的啟示意義。它促使人重新認識美和藝術在中國現代國家文明體系中的位置。

“馮友蘭曾說,中國傳統哲學中最有價值的就是關于人生境界的學說。張世英也提出,中國美學、哲學可歸結為境界之學。正如前輩對人的培養的重視,今天研究禮樂,很多問題值得思考,尤其應強調提升人的精神境界和引導人的精神追求。”這是葉朗的期待。“談到禮樂的當代價值,禮樂的精神在古代是彌漫的,但其實踐的核心恰恰是現在儀式美學和政治美學所欠缺的,多年來,我們國家帶有政治與審美結合的政治美學體系并未建立起來,從這個角度來說三代禮樂文明值得借鑒。”張法如是言。“從某種角度上說,我們對禮的觀念繼承得太多,或者說對不好的東西繼承得太多,好的東西繼承得不夠,如何更好地吸收禮樂文化中有價值的東西,是我們當下所欠缺的。”李春青這樣感嘆……

如何接續傳統、再造新命,如何從“毀譽參半”的傳統禮樂中伸張出正價值并實現創造性轉換,更好地對接當代中國文化建設?該課題主張,研究中國傳統禮樂文明向現代文化建設的轉進,首先必須看到禮樂是一個活態的有機生命體,而非僅能滿足人歷史興趣的博物館。其活態性奠基于人對秩序與和諧的本然欲求,具有超越歷史限界的永恒價值。其次,禮樂文明以美和藝術為核心,傳統中國以禮樂即美與藝術立國。因此,必須重新認識美和藝術在中國現代國家文明體系中的位置,既要看到它為社會服務的手段性,更要看到它于國家文明建構的本體性。再有,中國傳統禮樂文明的“尚文”特性,使中國傳統政治具有鮮明的“美治主義”色彩,并進而生成了一個雅化的中國。就此而言,必須重新看待禮樂文明之于國家文化乃至政治建設的價值,使崇禮尚樂成為“兩個一百年”奮斗目標和實現“中國夢”的重要維度。同時,禮樂文明的“尚文”“尚仁”特性,使其具有了人性的深度和精神的高度,這是維系中華五千年文明沒有發生重大斷裂的關鍵因素。由此,它在今天依然是促進民族凝聚力的重要力量,并因其具有人性深度和精神高度而展現出全人類價值。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊