撫今懷昔,武為止戈

——唐代《破陣樂》中蘊含的政德觀

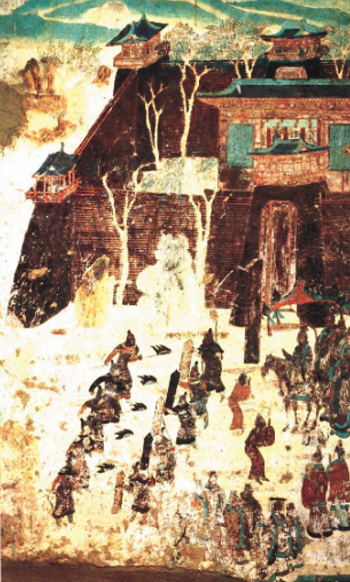

敦煌莫高窟二一七窟閱兵圖

藝術常常能敏銳地感知時代,體現(xiàn)時代特征,反映時代精神。被譽為“唐代第一曲”的《破陣樂》及其演變歷程展現(xiàn)了唐朝獨特的社會氣象,承載了唐朝官方的政治、文化理念。不僅如此,《破陣樂》衍生出的一系列變體分布于郊廟樂、宴樂、雅樂、法曲、舞曲和教坊曲中,流傳至日本、天竺和吐蕃等地,其傳播的空間之廣、時間之長,非它曲所能比擬。從官方到民間、從祭祀慶典到國家邦交,《破陣樂》的廣泛流傳展現(xiàn)出美好政德自上而下的影響力和“修文德以來之”的大國風范。

自古以來,關于《破陣樂》的來源說法頗多,比較可信的一種是源自唐太宗攻克叛軍劉武周之后,在軍中廣泛流傳的徒歌《秦王破陣樂》。至于軍中徒歌的來源,據(jù)楊憲益先生所言,許是受東羅馬帝國的影響。由于當時突厥與唐朝交往密切,《破陣樂》的樂舞形式與東羅馬的霹靂戲頗為相似,處于中西文明通道之間的突厥很有可能將胡樂因素帶入唐朝。《舊唐書·志第九·音樂二》所載的“雜以龜茲之樂,聲振百里,動蕩山谷”亦可以佐證《破陣樂》乃是古代絲綢之路上各國藝術文化交融的產(chǎn)物。據(jù)舞蹈家、教育家高金榮先生考證,敦煌莫高窟二一七窟的北壁西側繪有《觀無量壽經(jīng)》中“未生怨”故事里的閱兵場景。這一場景也被一些學者視為是對《破陣樂》中的武舞場景的再現(xiàn)。

《破陣樂》第一次出現(xiàn)在宮廷是貞觀元年。唐太宗李世民在登基時就更改舊有的宴樂曲目,代之以《破陣樂》。這一效法周公制禮作樂的政治行為意味深長。據(jù)史料記載,經(jīng)過樂工加入樂器改編而成的宴樂《破陣樂》是唐太宗為了警示自己“不忘本”而作。所謂“本”指的是他尚為“秦王”之時征伐四方的艱險過往,以及平定劉武周之時所建立起來的軍民間的魚水之情。白居易在元和年間所寫的50篇新樂府,自“七德舞,七德歌,傳自武德至元和”始,以“豈徒耀神武,豈徒夸圣文。太宗意在陳王業(yè),王業(yè)艱難示子孫”為終,為唐太宗的行為作注,褒揚歌頌先祖,諷刺時事。

貞觀七年,唐太宗親自為《破陣樂》制舞圖,令人對其進行大規(guī)模改編,又將其改名為《七德舞》。根據(jù)《通典》記載,《七德舞》模仿的是沙場的排兵布陣,變化多樣,體制宏大。殿內(nèi)外共同表演該舞曲,具有震撼人心的效果。《破陣樂》改名為《七德舞》寄托著太宗“武為止戈”的理想。作為武舞的《七德舞》宣揚的不是沖鋒陷陣的盲目熱血,而是通過表現(xiàn)“夫武,禁暴、戢兵、保大、定功、安民、和眾、豐財”這“武之七德”來彰顯太宗對狄夷的“愛之如一”,反映唐朝外交開放包容的態(tài)度。也正是由于這樣的寄寓,《七德舞》在內(nèi)政外交的宴會場合表演,才未引起他國反感,反而極受歡迎,達到遠播唐朝國威,宣揚寬宏邦交的目的。甚至在樂舞表演之后出現(xiàn)了“觀者皆扼腕踴躍,諸將上壽,群臣稱萬歲,蠻夷在庭者請相率以舞”(《新唐書》卷二十一《禮樂志》)“突利失頓首上千萬歲壽”(《新唐書》列傳第一百四十二下)的熱烈場面。值得一提的是,吐蕃在與唐議盟時,為了表示誠意,還安排了百余名中國人“奏《秦王破陣曲》”(《新唐書》列傳第一百四十一下)。可見用這一舞樂表示國家間友好共處已成為中國與周邊國家的價值共識了。

在唐朝郊廟祭祀的舞樂中,屢有“七德”“大定”“破陣”等文字記載,多為歌功頌德、祈福保佑之意。太宗朝后,《破陣樂》的發(fā)展多有曲折。唐高宗永徽二年十一月,《破陣樂》停演,龍朔元年改編制成《大定樂》,顯慶元年更名為《神功破陣樂》。該舞樂在名義上于麟德二年演出,直到儀鳳二年才成為正式的雅樂,在郊廟宴饗中作為武舞使用。《享太廟樂章·崇德舞》重提前代皇帝的“武之七德”以懷先祖功德,意在效法先祖,恢復政德,勉勵新朝。

中晚唐時期,面對突厥、吐蕃等邊境的騷擾和國內(nèi)藩鎮(zhèn)的割據(jù),統(tǒng)治者意識到,要管理這個版圖遼闊的帝國需要文治與武功的完美結合。源出唐太宗平定劉武周而盛行的《破陣樂》在這一時期的軍隊中再度流行,起到了很好的鼓舞士氣和提振軍心的作用。由今觀之,在唐朝統(tǒng)治者的邊疆政策中,最可貴的一點乃是和平意識。和《破陣樂》改為《七德舞》行為中所蘊含的“武為止戈”意涵一樣,歷代《破陣樂》在傳頌改編時都沒有忘記“天下大同”的指向,最直接的表現(xiàn)就是《破陣樂》的歌辭。當時流行的一首唐詩寫道,“受律辭元首,相將討叛臣。咸歌破陣樂,共賞太平人”。此處渲染宣揚的并非沙場征戰(zhàn)的你死我活、軍隊的英勇善戰(zhàn),而更為突出將軍征伐平定后的海晏河清,天下可以“共賞太平人”的美好社會圖景,宣揚統(tǒng)治者的有所作為、國家的政治清明。此外,《七德舞》中所蘊含的“武為止戈”傳統(tǒng)一直在后世有所保留,譬如在《享章懷太子廟樂章》這一郊廟歌辭中就明確提及“七德干戈止”。如果說前代帝王擅長通過武力來征服他國,爾后再以懷柔政策維護和平的話,那么,唐玄宗李隆基強調(diào)教化敵人的策略所體現(xiàn)出的對文治的推崇,則是他人遠不能及的。他在《餞王晙巡邊》中所寫的“振武威荒服,揚文肅遠墟”褒揚了王晙不僅能以武威震四方,更能以文名揚疆外。這首詩的尾聯(lián)“不應陳七德,欲使化先敷”則寫出了玄宗處理邊疆問題和敵對勢力的理想方法,即對待敵人不在于武力征服,而在于施以文治教化,使人心生歸順之意。玄宗朝之后,盧綸在《皇帝感詞》中寫道,“妙算干戈止,神謀宇宙清。兩階文物盛,七德武功成。校獵長楊苑,屯軍細柳營。歸來獻明主,歌舞溢春城。”由此可見,最高統(tǒng)治者的理想政德付諸實踐之后開創(chuàng)了良好的政治局面,鮮明地體現(xiàn)了唐朝戰(zhàn)爭中“武為止戈”的特征,以及國家治理中文武并重的觀念。

隨著唐朝詩人對詩歌題材的不斷開拓,《破陣樂》及其變體經(jīng)常出現(xiàn)在詩歌當中,人們所熟知的詞牌名《破陣子》就源自于此。創(chuàng)作者們或借《破陣樂》抒發(fā)少年報效國家的豪情壯志,以憂國憂民之心抒發(fā)家國情懷;或以此諷諫時事,寄寓重振王業(yè)的渴望。從軍中徒歌到廟堂雅樂,從本國流行到番外傳唱,《破陣樂》的變體演化從側面反映出了唐代統(tǒng)治者治國理念的創(chuàng)造性發(fā)展。從最初的武力震懾到“武之七德”,再到文武共治,這些理念在唐代中國顯示出了強大的感染力,對周邊國家產(chǎn)生了深遠影響,甚至在國家間形成了價值共識。玄奘大師到達印度后,印度戒日王拜見他時就曾問及此曲;武則天時期,日本遣唐使節(jié)粟田真人將此曲帶回日本,成為日本此后大型國家慶典時的保留曲目。

不過,令人惋惜的是,自晚唐以后,這曲泱泱大氣、渾厚澎湃的《破陣樂》由于戰(zhàn)亂而沒能得到很好的保存。上世紀80年代,收藏在日本的唐傳五弦琵琶譜《秦王破陣樂》被重新發(fā)掘并經(jīng)音樂家何昌林先生之手解譯到國內(nèi)。他將唐凱樂歌辭與樂曲組合成歌曲,在1983年舉行的“華夏之聲·古譜尋聲音樂會”上作首次演出,再度重現(xiàn)了這首中華古樂的恢弘氣勢。新世紀以來,除了專家學者不斷對《破陣樂》進行修復之外,民間也涌現(xiàn)出不少改編版本。新的創(chuàng)作延續(xù)了《破陣樂》的基本格調(diào),又增添了現(xiàn)代管弦樂的豐沛表現(xiàn)力,在再現(xiàn)盛唐氣象的同時,也彰顯了新時代中國海納百川的大國風度。可以說,《破陣樂》中“撫今懷昔、武為止戈”的美好政德寄寓著傳統(tǒng)中國“以文化人”“以德服人”的價值關懷,其精神不僅流傳千年而不墜,更成為我們今天所倡導的“人類命運共同體”理念的重要思想來源。

(作者郭萌萌系中共中央黨校(國家行政學院)文史部2021級研究生,林雅華系中共中央黨校(國家行政學院)文史部副教授)

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊