酒食

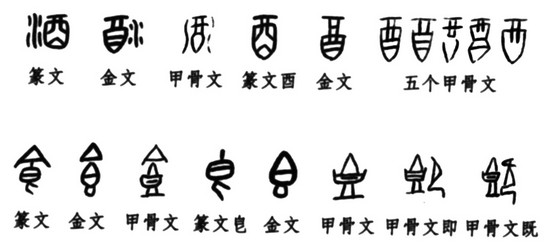

飯食霉變,產生酶素,催化發(fā)酵,醞釀成酒。過程很長,費時甚多,久久始成,所以叫酒。甲骨文酒,左右兩條波線,也就是后來的三點水,中間是酒壇子,尖底,上置漏斗。揣想早在造字之前,先民已經(jīng)會造酒了。

甲骨文酉像酒壇子之形。酒壇子是貯酒用的陶制容器。醪糟酒釀成后,從釀缸轉注入酒壇子,先要濾掉酒糟。壇口上置漏斗,漏斗上鋪茅簾,過濾酒糟。酉字上方一橫,便是茅簾側視。今之蒸餾白酒,元代才從阿拉伯傳來的,此前無白酒,只有醪糟酒。甲骨文酉,以其漏斗茅簾,可作鐵證。

酒壇子為啥要尖底?原來酒要低溫貯存才好。酒壇子要低溫,不得不半埋在土中,所以不必做成平底。尖底當然不能置放平地,非埋土中不可。半埋酒壇子的土堆,成半球形,古名曰壚(繁體作壚)“文君當壚”是賣酒的文雅說法。

酉字上加兩點為酋qiú,本義是指老酒(酒是愈老愈好)。兩點表示酒香外溢。《禮記·明堂月令》說掌酒之官稱大酋,執(zhí)掌祭祀活動。古代國王兼領祭祀活動,所以稱為酋長。

甲骨文食,上面大嘴巴是口字倒寫,下面高腳碗內滿盛著飯。最初造食字,顯然是動詞,意思是吃飯。到了篆文,大嘴照舊,飯碗的高腳誤作匕匙的匕bǐ。《說文解字》把食字解錯了,說上面三條杠合成三角形,義為集合。又說中間像糧食顆粒形,而下面是匕匙(飯勺)。勉強扯攏,說不圓范。許慎若能見到甲骨文,就不會這樣錯解了。

高腳碗盛飯,本是一個象形字,照筆畫寫出來便是皀bō。都嫌皀字難認,后人把它寫成餑(簡作餑),本義是指飯食。餑字后來變義,轉指食和點心了。即字和 字都從皀,其差別在右旁。即字是人跪坐吃飯,既字是吃完飯后掉開臉打飽嗝。難怪即字有就位的意思,既字有完成的意思。

賬號+密碼登錄

手機+密碼登錄

還沒有賬號?

立即注冊